『잡아함경』

K0650

T0099

제1권

● 한글대장경 해당부분 열람I

● 한글대장경 해당부분 열람II

○ 통합대장경 사이트 안내

○ 해제[있는경우]

● TTS 음성듣기 안내

※ 이하 부분은 위 대장경 부분에 대해

참조자료를 붙여 자유롭게 연구하는 내용을 적는 공간입니다.

대장경 열람은 위 부분을 참조해주십시오.

● 자료출처 불교학술원 기금 후원안내페이지

『잡아함경』 ♣0650-001♧

제1권

https://buddhism0077.blogspot.com/2021/03/k0650-t0099-001-01.html

★★★ 현재 페이지 분량이 많아 페이지가 잘 열리지 않을 수 있습니다.

따라서 전체분량을 다음 사이트에 압축파일로 올립니다.

https://drive.google.com/up

현재버전 [v2569-033]

● 개설서 관련 연구내용 (작성중 자료) 폴더

https://drive.google.com

[작업중파일] 보관폴더내 편집 자료파일

● 연구용 작성중 자료

[작업중파일] 편집 작성중인 자료파일

○ 불교사전학습과_수행

○ 불교개설서_연구_수행

○ 불교기초_잡아함경

○대장경 단문형태 편집 파일 https://drive.google.com

○니르바나행복론

초중고_교과서와수행

○역사

○어학

○영어

○중국어

○지구과학

○한문(불교한문)

이들 파일은 모두 작성중인 자료 파일들입니다.

이는 다음 링크를 통해 자유롭게 이용가능합니다.

https://drive.google.com

● 위 폴더내 파일 중 불교 개설서 관련 파일에 대한 안내

위 폴더내 파일 중 불교 개설서 관련 파일은

기본적으로 다음 사이트에서 다운로드 받은 파일을 기초 체계로 합니다.

원 파일 출처 https://cloudwater.tistory.com/221

'정해 불교학 총정리' 운수 조중현 (불기 2551년(2007)년 경서원 재발간)

위 폴더내 불교 개설서 내용은 이를 기초 바탕체계로 합니다.

그러나 원 사이트의 원래 책과는 내용이 정확히 일치하지 않습니다.

그 사정은 다음과 같습니다.

이는 위 개설서 내용을 기초로 불교관련 공부를 하면서

대장경자료 및 불교사전 자료, 관련 단행본서적 내용 및 기타 인터넷 자료 등을 참조하며

필요한 내용을 수시로 보충하며 연구해가는 용도의 파일입니다.

그래서, 인터넷 상에서 실시간으로 계속 수정 보완을 해가며 변경되는 파일입니다.

따라서 원저자의 내용을 참조하고자 할 때는 위에 링크된 사이트내 파일을 참조하시기 바랍니다.

한편 이들 폴더내 다른 자료 파일들도 모두 성격을 갖습니다.

즉, 이들은 인터넷 상에서 실시간으로 계속 수시로 수정 보완을 해가며 변경되는 파일입니다.

다만 연구 작업 도중의 파일 내용이더라도

연구 목적으로 필요한 경우, 누구나 언제나 자유롭게 함께 사용할 수 있도록 공개한 자료입니다.

따라서 이들 파일 사용시는 이런 사정을 미리 참조하시기 바랍니다.

[v2569-033]

▣- 서

I

▣- 경전내용 - 『잡아함경』 1 무상경

▣■ 고려대장경 영인본

▣■ 고려대장경 판본

▣■ 팔리본

▣■ 영어번역본

▣■ 요약-

▣○ 정관과 염리의 관계

▣○ 경전내용 요약

▣○ 5온과 현상의 범주

▣○ 불교의 기본적 진리

▣○ 일체에 공통된 내용

▣○ 개인적인 삶의 기본목표

▣○ 5온과 무상ㆍ고ㆍ공에 대한 의문내용

▣- 법문의 이해와 실천 수행의 순서

▣- 수행과 법문의 이해

▣○ 생사고통과 현실의 정체 이해

▣○ 일반적 입장에서 수행에 들어가는 기본 계기

▣- 기초적으로 세속의 묶임에서 벗어나기

▣- 고통의 임시적 제거와 근본적 제거 방안

▣- 좁고 짧고 얕은 관찰과 넓고 길고 깊은 관찰

▣- 넒고 길고 깊은 관찰에 바탕한 좋음

▣- 소원과 서원의 가치

▣- 좁고 짧고 얕은 관찰에 바탕한 가치판단의 문제점

▣- 당장 외관에 드러나지 않는 내용들

▣- 각 주체의 내면 내용

▣- 초점 외 잠재된 내용

▣- 당장의 감각, 느낌에 치중

▣- 인과에 대한 무지

▣- 시장가격에 의한 판단

▣- 실질 가치 및 효용과 시장가격

▣- 눈에 보이지 않은 수익과 비용

▣- 생명과 신체의 소모분

▣- 생명과 신체의 소모분의 화폐가치 환산

▣- 화폐의 실질 가치와 시장가격

▣- 쓰레기와 보물

▣- 수행으로의 전환 계기

▣- 생사고통이 없음의 가치

▣- 고려하는 기간의 문제

▣- 장기간에 걸친 인과 판단

▣- 자신의 생명에 대한 객관적 평가 (다른 생명들의 주관적 평가 )

▣- 단멸관과 수행

▣- 단멸관의 제거의 어려움과 믿음의 중요성

▣○ 종교 일반의 현실부정 공상주의적 이상성과 불교

▣- 다양한 가능성을 고려하는 합리적 입장

▣- 생사과정에서 수행의 가치

▣- 가치의 유지기간과 수행을 통해 얻는 자산

▣- 수행에 대한 의지를 갖기

▣- 수행의 여러 단계와 생사 고통 제거 방안

▣- 장래 결과 발생 원인제거

▣- 이미 발생한 고통에 대한 대처 방안

▣- 원래의 좋은 상태로 회복하는 추가 노력

▣- 과거에 쌓여진 업장의 추가제거

▣- 고통의 제거 순서 - 예방의 중요성

▣- 수행의 최초 진입 - 인천교적인 방안

▣- 인천교와 10선법

▣- 생사묶임에서 벗어나는 수행의 예비단계

▣- 외범으로서 3현

▣- 5정심관

▣- 관신부정觀身不淨

▣- 관수시고觀受是苦

▣- 관심무상觀心無常

▣- 관법무아觀法無我

▣- 불교내 수행 예비단계 (난ㆍ정ㆍ인ㆍ세제일 4선근위)

▣- 고제(苦諦)의 4행상 [비상非常ㆍ고苦ㆍ공空ㆍ비아非我]

▣- 고집제(苦集諦)의 4행상 [인因ㆍ집集ㆍ생生ㆍ연緣]

▣- 고멸제(苦滅諦)의 4행상 [멸滅ㆍ정靜ㆍ묘妙ㆍ리離]

▣- 도제(苦滅道諦)의 4행상 [도道ㆍ여如ㆍ행行ㆍ출出]

▣- 존재에 대한 올바른 이해와 수행의 필요성- 생사고통의 제거

▣○ 생사현실의 생사고통 [고제苦諦]

▣○ 생사고통을 겪는 원인 [고집제]

▣- 욕계의 소원의 성취 과정의 문제

▣- 망상분별과 번뇌 집착

▣- 자신에 대한 잘못된 이해 [신견身見]

▣- 영원함과 단멸관을 취함 [변견邊見]

▣- 탐ㆍ진ㆍ치ㆍ만 [미사혹, 수혹]

▣- 잘못된 인과 판단 문제 [사견邪見]

▣- 현실에 대한 온갖 잘못된 이해 [견취견見取見]

▣- 계금취견戒禁取見

▣- 올바른 가르침에 대한 의심 [의疑]

▣- 현실을 진짜이며 실답다고 여기는 자세의 문제

▣- 생사현실을 참된 진짜이고, 실답다고 잘못 이해하는 사정

▣- 풍부하게 중첩해 현실 내용을 얻음

▣- 감각현실과 관념을 재료로 망상분별을 일으킴

▣- 현실 내용을 외부 객관적 실재로 잘못 이해함

▣- 감각현실의 각 부분의 특성이 달라 그 실재가 있다고 여김

▣- 다수가 일정 내용을 반복 경험하기에 그 실재가 있다고 여김

▣- 본바탕 실재에 대한 다양한 잘못된 이해

▣- 참된 진짜 뼈대가 있기에 현실 내용을 얻는다고 잘못 분별함 [실체설]

▣○ 수행의 목표점 [고멸제]

▣- 근본적인 고의 제거방안 [자성청정열반, 유여의열반, 무여의열반, 무주처열반]

▣- 유여의열반

▣- 무여의열반 [회신멸지]

▣- 본래 자성청정열반

▣- 생사현실 안에서 '자성청정열반'에 대한 이해가 갖는 의미 - <생사 즉 열반>

▣- 중생제도를 위한 방안 [무주처열반]

▣○ 고통을 제거하기 위한 단계적 방안들 [고멸도제]

▣- 본 수행

▣- 37 도품

▣- 4념처

▣- 4정단

▣- 4여의족

▣- 5근

▣- 5력

▣- 7각지

▣- 8정도

▣- 정견(正見)

▣- 정사유

▣- 정어

▣- 정업

▣- 정명

▣- 정정진

▣- 정념

▣- 정정

▣- 계ㆍ정ㆍ혜 3학을 통한 번뇌의 근본제거

▣- 기본적인 계의 덕목의 성취

▣- 본성적인 계와 차계

▣- 10선법과 계와 율의 관계

▣- 계와 율의 구분

▣- 중생제도를 위한 수행에서의 계율

▣- 5계

▣- 8관재계

▣- 사미 사미니 10계

▣- 대승보살의 10중계(十重戒)

▣- 정(定: 삼매)

▣- 삼매의 공덕

▣- 삼매 수행의 내용

▣- 8해탈

▣- 8승처

▣- 10변처

▣- 3삼매

▣- 공삼매

▣- 무상삼매

▣- 무원삼매

▣- 4무량심

▣- 제불현전삼매

▣- 다양한 삼매

▣- 삼매의 단계

▣- 색계 4선

▣- 초선(初禪) 이생희락지(離生喜樂地)

▣- 2선(二禪) 이희묘락지(離喜妙樂地)

▣- 3선(三禪) 정생희락지(定生喜樂地)

▣- 4선(四禪) 사념청정지(捨念淸淨地)

▣- 심(尋)과 사(伺)의 유무에 따른 분류

▣- 현법락주

▣- 무색계 4선

▣- 멸진정과 9차제정

▣- 사자분신삼매와 초월삼매

▣- 삼매의 다양한 표현

▣- samādhi

▣- cittaikāgratā

▣- samāhita

▣- samāpatti

▣- śamatha

▣- dhyāna

▣- dṛṣṭa-dharma-sukha-vihāra

▣- 삼매로 분별 및 수ㆍ상ㆍ행ㆍ식을 제거해가는 사정

▣- 세계의 의미와 욕계 색계 무색계

▣- 망집과 욕계

▣- 욕계의 망상분별과 3 악도의 생사고통

▣- 욕계의 산란 상태

▣- 욕계에서 초점 밖 영역

▣- 욕계의 심일경성 단계

▣- 색계 삼매

▣- 무색계 삼매

▣- 색계 무색계와 궁극적 수행목표

▣- 생득정과 해탈

▣- 중생 제도와 욕계를 택하는 사정

▣- 지혜를 통한 근본적 번뇌 제거

▣- 의심의 제거

▣- 계금취견의 제거

▣- 신견의 제거

▣- 변견의 제거(상견과 단견의 제거)

▣- 상견과 단견을 취하게 되는 배경사정

▣- 상견과 단견의 제거방안

▣- 무상ㆍ고ㆍ무아ㆍ부정을 기초적으로 제시하는 사정

▣- 2분법상의 유무 분별과 망집

▣- 2분법상의 상단 분별과 망집

▣- 2분법상의 생멸 분별과 망집

▣- 언설로 표현한 제일의제와 망집

▣- 14무기와 망집

▣- 상대의 입장에 맞춘 망집제거 방편

▣- 망집에 바탕한 62견

▣- 현실의 유무분별과 망집

▣- 유무판단의 논의 취지 - 실다움 여부의 판단

▣- 실답지 않음의 판단

▣- 다양한 유무판단

▣- 존재가 문제되는 다양한 영역

▣- 일반적 입장에서의 유무 문제

▣- 관념에 대응하는 감각현실 유무문제

▣- 관념으로 감각현실을 찾아 유무를 판단하는 경우

▣- 감각현실을 먼저 대한 후 유무 판단하는 경우

▣- 일반적 유무판단시 유무 양변을 모두 떠나야 한다는 입장

▣- 망상분별 부분이 논의핵심이 되는 사정

▣- 일반적인 유무판단과 망상분별

▣- 망상분별을 일으키는 일련의 과정

▣- 아상(我相)[자신에 대한 상]

▣- 아(我)의 유무 논의의 효용

▣- 생멸 및 왕래에 대한 상

▣- 감각현실에 대응하지 않은 관념의 현실 유무 문제

▣- 실재 영역과 관련한 유무 문제

▣- 실재의 유무 논의와 생사고통

▣- 실체의 유무 문제

▣- 실다운 진짜를 찾는 사정

▣- 무아ㆍ무자성과 실재의 공함의 관계

▣- 현실에서 행해지는 다양한 유무논의

▣- 관념 영역에서 관념의 유무 문제

▣- 관념영역에서 관념이 얻어지는가 여부의 문제

▣- 유무 논의의 성격 혼동 문제

▣- 실체의 존부 문제와 관념의 존부문제의 혼동

▣- 관념적 차원에서 유무 문제들

▣- 관념영역에 관념이 현재 머물고 있는가의 문제

▣- 수학문제에서 답의 '유무' 논의

▣- 수학문제를 풀수 있는가 여부의 유무논의

▣- 과거에 기억한 관념의 현재 존부문제

▣- 연상되어지는 일정한 관념내용의 유무

▣- 감각현실에 대응한 관념의 존부 문제

▣- 감각현실 자체를 잘 얻지 못하는 경우

▣- 감각현실 자체는 잘 얻는 경우

▣- 언어 영역에서 언어의 유무 문제

▣- 언어 시설의 문제

▣- 언어 시설로 감각현실 부분을 가리키는 경우

▣- 법처소섭색[감각할 가능성으로서 유무판단]

▣- 극략색

▣- 극형색

▣- 수소인색

▣- 변계소기색

▣- 자재소생색

▣- 상황에 따라 변하는 유무판단문제

▣- 내부 내용

▣- 장애물로 가려진 내용

▣- 먼 곳의 내용

▣- 감각에 필요한 요소 조건 등이 결여된 기타 여러 상황

▣- 다른 감각현실

▣- 다른 생명체의 다른 감관이 얻는 내용들

▣- 기계적 센서를 통해 얻어지는 내용

▣- 수행을 통한 6 신통등

▣- 공간의 유무문제

▣- 마음의 유무

▣- 마음의 시설

▣- 마음의 실다움과 다른 영역과의 관계

▣- 마음과 실재의 혼동과 구분

▣- 언어표현에서의 혼동 정리

▣- 있고 없음의 판단에서 각 영역의 상호관계를 살피는 형식

▣- 유무논의와 상단 논의를 통한 수행의 방향

▣- 사견의 제거

▣- 인과의 올바른 파악 [지혜]

▣- 견취견의 제거

▣- 탐ㆍ만ㆍ진ㆍ무명의 근본제거 - 수도

▣- 탐욕과 분노에 대한 집착의 제거

▣- 어리석음의 제거

▣- 만(慢)의 제거

▣- 번뇌를 끊어가는 수행단계 3도- 4향4과

▣- 수행을 통해 끊어야 할 번뇌의 구분

▣- 견혹

▣- 수혹

▣- 수번뇌

▣- 대수혹(대번뇌지법)

▣- 불신(不信)

▣- 해태(懈怠)

▣- 방일(放逸)

▣- 혼침(惛沈)

▣- 도거(掉擧)

▣- 산란(散亂)

▣- 실념(失念)

▣- 부정지(不正知)

▣- 치(癡)

▣- 중수혹(대불선지법)

▣- 무참(無慚)ㆍ무괴(無愧)

▣- 소수혹(소번뇌지법)

▣- 간(慳)

▣- 교(憍)

▣- 질(嫉)

▣- 한(恨)

▣- 분(忿)

▣- 해(害)

▣- 뇌(惱)

▣- 부(覆)

▣- 첨(諂)

▣- 광(誑)

▣- 근본번뇌의 수행단계별 분류

▣- 수행의 3도-견도ㆍ수도ㆍ무학도

▣- 4향4과

▣- 예류향

▣- 예류과

▣- 일래향

▣- 일래과

▣- 불환향

▣- 불환과

▣- 아라한향

▣- 아라한과

▣- 아라한과 대승 보살의 수행[<생사 즉 열반관>]

▣- 업과 집착의 기본적 제거

▣- 자신에 대한 잘못된 분별과 집착의 제거[아집(我執) 번뇌장(煩惱障)의 제거]

▣- 일반 현실에 대한 잘못된 분별과 집착[법집(法執), 소지장(所知障)]

▣- 자신과 근본정신에 대한 심층적 이해

▣- 외부 세상에 대한 잘못된 분별제거

▣- 잘못된 판단에 해당하는 부분을 올바로 찾기

▣- 생사현실 일체에 대한 부정과 긍정 - <생사 즉 열반>의 이론적 이해

▣- 생사현실내 안인성취와 <생사 즉 열반>의 실증

▣- 잘못된 악취 공견의 제거

▣- 무량행문을 통한 무량 방편지혜 구족과 중생제도

▣- 보살수행과 바라밀다

▣-보시(布施, dāna-pāramitā)

▣-정계(淨戒, 지계持戒, śīla-pāramitā)

▣-안인(安忍, 인욕忍辱, kṣānti-pāramitā)

▣-정진(精進, virya-pāramitā)

▣-정려(靜慮, 선정禪定, dhyāna-pāramitā)

▣-반야(般若, prajñā-pāramitā)

▣-방편(方便, upāya-pāramitā)

▣-원(願, praṇidhāna-pāramitā)

▣-력(力, bala-pāramitā)

▣-지(智, jñāna-pāramitā)

II

▣● 색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식의 의미

▣- 일체를 분류하는 여러 방식과 5온

▣- 색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식의 총괄적 의미

▣- 넓은 의미의 색과 좁은 의미의 색

▣- 수의 의미

▣- 상의 의미

▣- 행의 의미

▣- 식의 의미

▣- 식의 다양한 의미

▣- 마음작용에서 기관ㆍ작용ㆍ결과내용의 구분

▣● 색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식 5온 분류의 의미

▣- 현실 일체를 포함하는 범주로서 5온

▣- 자신의 구성요소로서 5온

▣- 평소 눈을 떠 자신으로 여기고 대하는 부분의 정체

▣- 좁은 의미의 색

▣- 넓은 의미의 색(감각현실) 가운데 일부

▣- 자신이 얻어낸 내용 (마음 내용)

▣- 5온과 자기자신의 관계

▣- '색'이란 표현이 가리키는 부분에 대한 잘못된 판단들

▣- '색'은 자신의 몸이 아니다.

▣- 현실에서 자기자신으로 보는 내용의 검토

▣- 상일성

▣- 주재성

▣- 대상에 대한 주관

▣- 색의 일부분이 서로 다른 특성을 갖는 배경 - 구생기신견

▣- 잘못된 신견의 방치와 생사고통의 문제

▣- 분별기 신견이 잘못인 사정

▣- 얻어진 내용안에 '그 내용을 얻는 주체'가 있을 수는 없다.

▣- 관념은 감각현실 등 다른 영역에 얻을 수 없다.

▣- 본바탕인 실재에서 얻을 수 없는 내용이다.

▣- 참된 진짜 실체가 아니다.

▣- 자신의 부분이 갖는다고 여기는 특성이 있다. - 이는 잘못 파악한 내용이다.

▣- 상일하게 유지되는 부분이 아니다.

▣- 자신 뜻대로 주재할 수 있는 부분이 아니다.

▣- 자신의 감관이 위치한 부분이 사실은 아니다.

▣- 색은 자기 자신이 아니다. - 그림을 통한 설명

▣- 다른 이가 감각하는 과정의 관찰

▣- 다른 이가 감각하는 내용은 다른 이 내부의 변화다.

▣- 스스로 자신으로 여기는 부분 - 이 부분은 자신이 아니다.

▣- 실질적 자신으로 보아야 할 부분

▣- 공통 요소

▣- 유사성

▣- 인과관계 전후 연결성

▣- 변화과정에 계속 존재하는 내용을 찾아내기

▣- 근본정신의 구조와 기제의 시설 문제

▣- 근본정신의 구조와 기제와 실질적 자신의 시설

▣- 자신의 현상적 본 정체성 - 정신과 육체

▣- 실질적인 자신과 현상적 자신의 관계

▣- 다른 이로 여기는 부분 - 이 부분은 다른 이가 아니다.

▣- 자신이 다른 이 철수로 보는 부분- 이는 철수의 외부 실재가 아니다.

▣- 자신 외부에 대한 잘못된 판단들

▣- 다른 이의 외부에 대한 판단

▣- 다른 이 철수가 행하는 외부세상 등에 대한 판단

▣- 다른 이의 외부세상 등에 대한 판단의 검토

▣- 다른 이 철수가 또 다른 이와 관련해 행하는 판단

▣- 다른 이 철수가 또 다른 이와 관련해 행하는 판단의 검토

▣- 자신의 외부세상 등에 대한 판단 검토

▣- 자신의 다른 이가 대하는 외부세상 등에 대한 판단 검토

▣- 외부 세상에 대한 잘못된 판단과 집착의 제거

▣- 감각과정 및 동작시 주관과 대상의 인과 관계 문제

▣- 현실에서 운동의 인과관계

▣- 감각현실이 객관적 실재가 아닌 사정

▣- 감각현실이 다수에게 일정한 관계로 반복 파악되는 사정

▣- 색은 객관적 실재 대상이 아니다.

▣- 감각현실은 실재 대상이 아니다.

▣- 관념적 내용은 외부 실재 대상이 아니다.

▣- 다른 주체가 얻는 감각현실은 실재대상이 아니다.

▣- 마음은 실재가 아니다.

▣- 실재에 대한 다양한 입장

▣- 색은 정신내용이다. - 정신밖 외부 물질이 아니다.

▣- 물질과 색의 표현의 의미 차이

▣- 색은 물질이 아니다 - 논의효용1- 근본 정신에 대한 올바른 파악과 단멸관의 제거

▣- 색은 물질이 아니다 - 논의효용2- 정신의 정체에 대한 올바른 파악과 집착의 제거

▣- 색에 대한 다양한 표현과 성격 지위

▣- 색이라고 표현할 경우의 의미

▣- 색과 수ㆍ상ㆍ행ㆍ식과의 차이

▣- 색과 수ㆍ상ㆍ행ㆍ식의 공통성

▣- 색은 정신영역 안의 내용이다.

▣- 색을 물질이라고 표현할 경우의 의미

▣- 물질개념1 - 느낌, 분별 등 정신적 내용과 다른 특성을 갖는 내용

▣- 물질개념2 - 정신영역과 떨어진 내용

▣- 색이 갖는 물질적 측면

▣- 감각현실이 물질적 특성을 갖는 사정

▣- 색이 물질과 다른 측면

▣- '감각 과정'을 물질적 현상으로 이해하는 입장 - 생리학자의 입장

▣- 생리학자의 입장이 잘못인 사정

▣- 몸의 위치에 대한 잘못된 판단

▣- 자신이 얻는 내용물이 담기는 그릇(~정신)의 위치에 대한 잘못된 판단

▣- 다른 사람이 얻는 내용물 그릇(~정신)의 위치에 대한 잘못된 판단

▣- 다른 사람이 행하는 다른 사람 자신에 대한 판단

▣- 다른 사람이 또 다른 사람의 그릇(~정신)에 대해 행하는 잘못된 판단

▣- 다른 사람 철수가 행하는 판단들의 검토

▣- 자신이 행하는 그릇(~정신)의 위치에 대한 판단의 검토

▣- 그릇(~정신)의 위치는 한 주체가 얻는 내용 밖에서 찾아야 한다.

▣- 그릇(~정신)과 실재의 문제

▣- 그릇(~정신)에 대한 실험관찰의 곤란성

▣- 감각작용은 물질적인 변화과정에 준하지 않는다.

▣- 감각현실과 얻어진 다른 내용의 공통점

▣- 정신적 그릇의 작용에 대한 실재 영역 추리

▣- 정신과 육체의 관계

▣- 5 온의 분류와 물질정신의 분류 차이

▣○ 색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식의 분류가 갖는 의미차이

▣● 일체를 무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아라고 보는 근거

▣- 일체에 대해 공통적으로 성립되는 진리 (5법인)의 성격

▣- 망집에 바탕한 희망과 일치하지 않는 5법인

▣- 권위적 판단에 대한 맹목적 추종

▣- 합리적 판단에 의한 이해

▣○ 현상 일체가 영원하지 않다고 제시하는 근거

▣○ 일체의 본바탕 실재

▣- 현실 내용에 대한 잘못된 이해와 본바탕 실재의 문제

▣- 실재내용과 감각내용의 관계

▣- 실재를 찾는 문제

▣○ 감각현실과 실재내용의 관계

▣○ 비아, 또는 무아, 무자성 판단 문제

▣- 논의의 실익 문제

▣- 실체없음과 실재의 공함의 관계

▣● 무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아를 근거로 싫어하여 떠날 이유

▣○ 마음의 해탈(심해탈)의 효용

▣- 생사고통의 예방과 원인의 제거

▣- 생사고통을 받는 과정

▣- 가치에 대한 잘못된 판단

▣- 잘못된 희망의 잘못된 방안을 통한 추구

▣- 집착이 불러 일으키는 고통의 모습

▣- 현실에서 가치없는 것에 대한 집착의 제거

▣- 집착의 근원- 자신과 생명 등

▣- 생사고통의 원인으로서 집착

▣- 집착을 제거하기 위한 방안

▣○ 수행목표와 수행방편에 대한 집착의 제거

▣● 무상ㆍ고ㆍ공과 수행목표

▣● 해탈지견의 내용

▣○ 해탈과 단견의 차이

▣○ 윤회

▣○ 윤회와 삶의 목표

▣- 윤회의 증명 문제

▣● 수행목표 상태와 일반 상태의 차이점

▣- 수행의 어려움과 수행의 가치의 인식 필요성

▣-수행의 목표의 가치

▣- 수행의 현실에서의 가치

▣- 윤회를 전제로 한 수행의 가치

▣● 무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아와 수행목표 상태의 관계

▣○ 무상, 고와 수행목표로서 해탈과 열반의 성격

▣- 무상한 것은 왜 고통인가?

▣- 현실을 모두 즐거움으로 본다는 반대 주장

▣- 비관주의와 불교의 차이

▣○ 일반의 경우와 불교의 목표의 차이

▣- 인과상 나쁨의 결과를 가져오는 좋음

▣- 좋음을 얻는 기간의 문제

▣- 일시적인 좋음의 문제

▣- 고통의 근본적 해결방안의 문제

▣-고통과 열반의 관계- 생멸 즉 고통이 없어진 상태로서의 열반

▣- 생멸을 멸하는 방안 - 회신멸지의 니르바나

▣○ 회신멸지(灰身滅智) 니르바나의 문제점

▣- 일반인의 입장에서의 문제점

▣- 수행자 입장에서 회신멸지 상태의 문제점

▣○ <생사 즉 열반관>과 중생제도를 위한 수행

▣- <생사 즉 열반>의 근거1

▣- <생사 즉 열반>의 근거2

▣- <생사 즉 열반>의 근거3

▣- <생사 즉 열반>의 근거4

▣- <열반 즉 생사>와 <생사 즉 열반>의 관계

▣○ 생사현실에 생멸을 본래 얻을 수 없음

▣- 3가지 존재영역 - 원성실상ㆍ의타기상ㆍ변계소집상

▣- 원성실상과 승의무자성

▣- 의타기상과 생무자성

▣- 변계소집상과 상무자성

▣- 유무극단을 떠난 3성 3무성의 관계

▣- 3무성과 생사현실의 실답지 않음

▣- 3무성과 <생사 즉 열반>

▣- <생사 즉 열반>과 수행의 필요성

▣- 관념이 실답지 않은 사정 - 환자와 가족의 비유를 통한 이해

▣○ 열반과 다양한 수행목표 선택 문제

▣- 중생제도를 위한 수행과 <생사 즉 열반>

▣- 생사고통의 해결과 꿈의 비유

▣○ <생사 즉 열반>에서의 문제점

▣- 현실 그대로가 아무 문제가 없다고 착각함

▣- 망집에 바탕한 단순한 낙관주의

▣- 수행중 망상분별과 집착 상태로 다시 물러남[퇴전]

▣- 안인 수행과 지나친 고행주의

▣- <생사 즉 열반관>으로 없음에 치우쳐 모든 것을 부정하는 잘못

▣- <생사 즉 열반관>으로 개인의 해탈에 안주하고 중생제도를 외면함

▣- 집착이 없으면 아무렇게 행해도 된다고 생각하는 잘못(악취공견)

▣- 생사현실에서 중생제도를 위한 수행방안

▣- <생사 즉 열반>의 2 중적인 측면- 현실 긍정과 부정

▣○ 현실부정적인 측면 - 깨끗하지 못한 현실의 부정

▣○ 현실긍정적인 측면 - 깨끗한 형태로 현실의 긍정

▣○ 윤리적 이상추구 실천행의 측면

▣- 중생제도를 위한 수행과 생사윤회 [변역생사]

▣- 무상한 현실내 수행의 의미 - 현실 부정과 현실 긍정과 이상추구

▣- 공, 비아와 수행목표의 관계

▣- 생사현실에서 공의 이해가 갖는 효용과 본바탕의 관계

▣● 수행목표와 염리, 희탐진

▣● 수행의 근거

▣- 수행에 대한 집착 제거 필요성

▣- 기본적 수행방안

<부록>

▣○ 경전의 불설 비불설 논의

▣- 경전 전파 경로와 원본 문제

▣- 분량의 장단과 원본 문제

▣- 다양한 설법 방식과 원본 문제

▣- 다양한 전파 번역 과정과 원본 문제

▣- 깨달음을 주는 소재로서 경전의 가치

▣- 마침

###

>>>

♥Table of Contents

▣- 서

일반인 입장에서 불교를 쉽게 이해할 수 있는 소개글을 적어보고자 한다.

이런 노력은 본 연구원을 위한 일이기도 하다.

여기에는 사정이 있다.

대부분 일반적 입장에서 <현실의 삶>에 임한다.

그리고 세상에서 <좋음>을 구해 이런 저런 노력을 하게 된다.

그런 가운데 <좀 더 좋은 내용>을 찾아 삶에서 노력해가게 된다.

본인도 사정이 마찬가지다.

본인도 오랜 기간 <상식적 입장>에서 생활해왔다.

그러다가 처음 젊은 시절 약간의 여유 시간이 생기게 되었다.

그래서 <앞으로 살아갈 삶>에 대해 깊이 생각하며 시간을 보내기 시작했다.

그런 가운데 가장 먼저 <무엇이 옳고 올바른가>를 생각하게 된다.

그리고 그 가운데 <무엇이 가치가 높은가>를 생각하게 된다.

그런 가운데 어떤 내용이 과연 <한 생>을 바쳐 <추구할 만한 일인가>도 생각해보게 된다.

그리고 그것이 가치 있다면, 다시 <그것을 성취할 방안>에 대해서도 생각하게 된다.

그래서 <현실의 모습>이 나타나게 되는 <인과관계>도 살펴보게 된다.

그런데 <진리나 가치>, <삶의 목표와 그 실현 방안>을 소개하는 내용들이 세상에는 대단히 많다.

그래서 관련된 내용을 벌려 놓고 시간을 보내기 시작한다.

그러다가 우연히 불교서적을 처음 대하게 되었다.

그런데 위 문제와 관련하여 불교는 <일반적 입장과 다른 내용>을 많이 제시함을 보게 되었다.

돌이켜보면 처음 우연히 <반야경전)이나 <중론송>을 대했던 일이 떠오른다.

당시 내용을 들춰 보며 도대체 이 내용들이 <무슨 말을 하는 것인지> 도무지 알기 힘들었다.

그외에도 불교 내용에서 <이해되지 않거나, 의문을 갖게 되는 부분>이 대단히 많았다.

그리고 이후 틈틈히 시간을 내 <불교>를 공부하기 시작했다.

그리고 <처음 가진 의문>들에 대한 답을 구해왔다.

<처음 삶에 대해 가졌던 의문>이나 <핵심적 주제>는 오늘날도 크게 다르지 않다.

그리고 그간 <다양한 내용>을 이와 관련해 살펴왔다.

그리고 오랜 시간이 지났다.

그런데 결국 <불교에서 소개한 내용>이 <가장 옳고 올바른 내용>임을 확인하게 된다.

지금 돌이켜 생각하면 다음 생각을 하게 된다.

만일 처음부터 <불교 가르침을 쉽게 소개하는 글>을 먼저 만나 내용을 쉽게 이해할 수 있었다고 하자.

그렇다면, 공연히 <엉뚱한 내용>들을 붙잡고 <시간과 노력>을 오래 허비하지 않았을 것이라고 생각하게 된다.

그리고 처음부터 방향을 올바로 찾아 <수행>을 잘 성취할 수 있었을 지 모른다고 생각하게 된다.

그런데 부처님은 다음처럼 가르친다.

망집을 제거하지 못하는 한, <생사윤회>를 무한히 반복하게 된다.

그래서 이번 생에 <수행>이 완전하지 않다고 하자.

그러면 또 <다음 생>에서도 같은 노력을 되풀이 해야 한다.

그래서 매번 <이번 생과 비슷한 상황>을 맞이할 수 있다.

그런 경우 그 상황에서 <삶의 방향>을 다시 또 올바로 잘 찾아 가야 할 것이다.

그래서 그런 경우를 미리 대비할 필요가 있다.

그런 경우 <일반인 입장에서도 이해하기 쉬운> 불교 소개글을 만나게 되기를 희망하게 된다.

그리고 이는 장래 다음 생의 본 연구원을 위해서 대단히 필요한 일이라고 본다.

그래서 다음 생은 되도록 <시행착오를 되풀이 하지 않기>를 바라게 된다.

또 이를 위해서는 <이번 생>에 미리 준비를 잘 해야 한다.

본 연구원은 <법화경>이나 <반야경> 등으로 먼저 불교를 대했다.

그러나 나중에 <불교>를 전공으로 연구할 때는, <아함경 >을 통해 불교 기본 내용들을 익혔다.

그 가운데 『잡아함경』이 기본 불교 내용을 익히는데 도음이 많이 되었다.

『잡아함경』은 부처님 가르침 가운데, 가장 <기본적 내용>이 된다.

그래서 처음 불교를 대하는 이가 가장 <먼저 익혀야 할 내용>이다.

그래서 본연구원도 이를 통해 <불교의 기본적 내용>들을 정리해보고자 한다.

그리고 이를 통해 <다음 생>에도 <불교 기본 내용>들을 쉽게 이해할 수 있게 되기를 바라게 된다.

그리고 다음 생에는 곧바로 <수행>에 정진해 나갈 수 있게 되기를 기대한다.

이 글은, 나중에 <불교>를 전공으로 삼아 공부한 이후, 십여년 지난 무렵, 처음 작성하였다.

그리고 다시 시간이 많이 흘렀다.

그런 가운데 내용이나 편집 방식의 변경이 잦다.

매번 글을 대할 때마다 보완할 부분이 새로 눈에 띈다.

그리고 표현도 수정하게 된다.

처음에는 글을 만연체로 썼었다.

한국어는 <한 단어를 꾸미는 말>을 <앞에 길게 붙이는 경우>가 많다.

문법상 <관형구)라고 한다.

그런데 이로 인해 문장이 길게 된다.

한편 각 문장을 <연결사>를 통해 길게 적을 수도 있다.

~하고 ~하면서, 이런 형태로 길게 적을 수 있다.

이렇게 <만연체>로 적는 경우라고 하자.

이런 경우, 쓰는 입장은 편하다.

<관련 내용>을 모두 한 문장에 함께 넣어 표현하게 되기 때문이다.

<문장 각 부분을 설명하는 부분>도 한 문장 속에 함께 넣게 된다.

또 문장과 문장을 <접속사>로 이어 길게 붙이게 된다.

그러나 이런 경우 읽는 입장에서는 문장의 <뜻>을 파악하기 힘들게 된다.

그런데 만연체로 쓴 글들은, <글을 쓴 본인>도 그 내용을 이해하기 쉽지 않다.

그래서 이해가 쉽도록 문장들을 짧게 끊어 표현을 다시 바꾸게 된다.

특히 <조건절>과 <귀결절>을 서로 분리해보게 된다.

조건절과 귀결절을 함께 묶으면, 우선 문장도 길어진다.

그리고 <전제>와 <결론>의 관계성을 바로바로 이해하기 어렵다.

다만 오히려 문장을 짧게 끊기에, 이해하기 더 힘들 경우도 있다.

어떤 경우는 <문장을 어떻게 끊어 읽는가>에 따라 의미가 달리 해석되는 경우도 있다.

그런 경우 혼동이 발생하기 쉽다.

예를 들어 다음 문장을 살펴보자.

한 주체가 <얻는 내용이 마음에 위치한다> 고 생각한다.

<한 주체가 얻는 내용>이 마음에 위치한다고 생각한다.

이처럼 <어떻게 묶고 어떻게 끊어 읽는가>에 따라 의미가 약간씩 달라질 수도 있다.

새버전에서는 문장 중에서 <하나로 묶일부분>이나 <강조할 부분>을 < > 형태로 묶어 표시하기로 한다.

이는 <해당 부분>을 하나의 명칭이나 단어 a처럼 묶고자 하는 취지다.

이렇게 묶어 표시하면 문장 가운데 <강조되는 부분>도 쉽게 파악할 수 있다.

그런 가운데 의미를 좀 더 쉽게 파악할 수 있다.

그래서 되도록 혼동을 줄일 수 있다.

그리고, 의미를 쉽게 파악할 수 있다.

따라서, 위 방안을 사용하기로 한다.

다만 문장 안에 < >기호가 너무 많다.

그래서 오히려 읽기에 불편할 수도 있다.

그렇지만, 이런 불편에도 불구하고 <표현으로 인한 혼동>을 방지할 필요가 있다.

한편 요즘은 출판을 고려하지 않고 글을 작성후 웹 페이지에 올린다.

그런데 웹상에서는 <종이 책>처럼 글을 대하게 되지 않는다.

그 보다는 <각 페이지>별로 <각 주제>를 독립해 대하게 된다.

즉 <각 페이지>가 매번 첫 페이지처럼 된다.

이런 경우 <이전에 적은 내용>을 다시 반복해 서술할 필요가 있게 된다.

각 페이지마다 내용을 독립적으로 대하게 되기 때문이다.

그러나 반복을 되도록 피하는 것이 바람직하다.

그런 사정으로 <반복되는 부분>은 링크를 걸어 <중복 서술>을 피하기로 한다.

그러나 여전히 <각 부분의 서술>과 전체적 연결이 만족스럽지는 않다.

그런 가운데 매번 조금씩 <내용 및 표현 >의 수정 보완을 반복하게 된다.

만일 완전한 만족을 얻으려 한다고 하자.

그러려면 앞으로도 몇 생을 더 노력해야 할 것이다.

그래서 가능하면 다음 생에서도 이런 노력을 계속 이어가고자 한다.

그리고 앞으로도 <수정 보완할 내용>이 발견된다고 하자.

그러면 그 때 그 때 수정해나갈 생각이다.

웹 상에 올리는 글이다.

그래서 수정 보완은 비교적 쉽다.

그런데 이 경우 판본 번호를 통해 수정 여부를 파악할 필요가 있다.

이를 위해 수정 작업시마다 판본번호를 붙여 나가기로 한다.

다만 <아주 작은 부분>만 수정이 이뤄지는 경우도 있다.

이런 경우는 주번호에-<부기번호)를 붙여 표시하기로 한다.

한편 웹 사이트 자체도 그간 변동이 많았다.

<처음에 이용한 사이트>는 이미 오래전에 없어져 버렸다.

그리고 이후 <국내외 포털 사이트>를 전전하며 이용하게 된다.

요즘은 편의상 이 가운데 한 사이트를 <주된 편집 사이트>로 정해 작업 한다.

그리고 <나머지 사이트>에는 편집 최종파일만 단순히 붙여 올려 놓는다.

일단 아래에 <그간 웹 사이트 변경 내역>을 붙여 놓기로 한 l다.

***

요즘 케이팝 데몬 헌터라는 이상한 영화가 요즘 인기다

그래서 시간을 내서 한번 보았다

참고 K-pop demon hunter 에 대한 외국반응

https://youtu.be/4QjDp4spLfM?si=pFYDwxKMIG21_d-H

왜 이런 만화 영화가 인기를 끄는 것일까

스토리 진행을 지루하지 않게 사이사이 음악이 들어가 있다.

물론 스토리는 만화이므로 허무맹랑하다.

음악으로 혼문이라는 문을 완성해서 악마를 퇴치한다.

이런 내용이다.

생각해 보면 연구 생활에 음악이 영향이 많다

연구를 혼자 하다 보면 조금 지칠 때가 많다

그래서 음악을 들으면서 연구를 하는 경우가 많다

그런 경우 주로 외국 노래를 많이 듣는다

여기에는 나름 사정이 있다

처음에는 한국 노래를 들으면서 연구를 했다

그런데 한국 노래를 들으면 노래 가사가 들린다

그것이 연구에 방해가 될 수 있다.

그래서 외국노래는 노래 가사를 알아듣지 못한다.

그래서 그런 외국 노래를 들으면서 연구를 하려고 생각했다.

그런 가운데 인터넷 상으로 여러 노래를 테스트 해 보았다.

그런데 어떤 나라 노래는 싸우는 느낌이 많이 든다.

그러다가 불어 노래를 들으니 조금 연구가 잘 되는 듯 했다.

당시 처음 들었던 불어 노래가 인상적이다.

그리고 불어 노래는 감상시 이상한 느낌을 많이 받는다.

수행에 도움을 주는 내용을 전해 주는 듯하다.

불어가 佛語라고 표기되는 것도 영향이 있을 수 있다.

요즘도 비슷하다.

개설서 파일을 편집하다 보면 골치가 아파온다.

쉽고 재미있게 편집하려고 한다.

그런데 그렇게 잘 안 된다.

그런 가운데 오늘은 이런 생각도 하게 된다.

현재 편집하는 파일들은 언제 편집 작업이 끝날지 기약하기 힘들다.

문제는 내용이 딱딱하다.

그래서 볼 때마다 골치가 아프다

그리고 편집 수정 보충 작업이 숙제처럼 여겨진다.

이런 현상이 문제다

내용을 쉽고 재미있게 표현해 보려고 한다.

그래도 내용 자체가 그렇게 재미가 없다.

그래서 이런 생각을 해 보게 된다.

이번에 본 만화 영화처럼 중간중간에 들리는 노래를 같이 끼워 놓는다.

그러면서 파일을 살피고 편집을 하면 어떨까.

물론 나중에 최종적으로 편집이 완료된다고 하자.

그리고 노래는 불필요하다고 하자.

그러면 그 부분만 빼내면 될 것이다.

그래서 이런 시도를 편집 파일 전체에 적용해 보려고 한다.

(2569-08-29)

-----------

현재 주 사이트

SINCE 불기2565-03-19 https://buddhism0077.blogspot.com/2021/03/k0650-t0099-001-01.html

-----------

이하 보조 사이트

SINCE 불기2565-03-19 https://blog.naver.com/thebest007/222280859486

-----------

이하 업데이트 중단 : 불기2566-09-11 이후 중단 ( 편집상 문제로 기존파일 단순보관 사이트 )

SINCE 불기2566-09-03 https://reality007.tistory.com/17

SINCE 불기2565-04-22 https://thebest007.tistory.com/627

SINCE 불기2554-11-25 https://buddhism007.tistory.com/228

-----------

이하 없어진 사이트

(2022.09 ) SINCE 불기2566-09-11 http://buddhism.egloos.com/6944111

(2022.09 ) https://blog.daum.net/thebest007/627

(2012.07 ) http ://blog.paran.com/buddhism007/41677206

-----------

● = 논의부분 표시

♥Table of Contents

▣- 경전내용 - 『잡아함경』 1 무상경

0001. 무상경(無常經)1)

이와 같이 나는 들었다.

어느 때 부처님께서

사위국(舍衛國) 기수급고독원(祇樹給孤獨園)2)에 계셨다.

그 때 세존께서 모든 비구들에게 말씀하셨다.

"색(色)은 무상하다고 관찰하라.

이렇게 관찰하면 그것은 바른 관찰[正觀]이니라.

바르게 관찰한다고 하자.

그러면 곧 싫어하여 떠날 마음이 생긴다.

싫어하여 떠날 마음이 생긴다고 하자.

그러면 기뻐하고 탐하는 마음이 없어진다.

기뻐하고 탐하는 마음이 없어진다고 하자.

그러면 이것을 심해탈(心解脫)이라 하느니라.

이와 같이 수(受)ㆍ상(想)ㆍ행(行)ㆍ식(識)도 또한 무상하다고 관찰하라.

이렇게 관찰한다.

그러면 그것은 바른 관찰이니라.

바르게 관찰한다고 하자.

그러면 곧 싫어하여 떠날 마음이 생긴다.

싫어하여 떠날 마음이 생긴다고 하자.

그러면 기뻐하고 탐하는 마음이 없어진다.

기뻐하고 탐하는 마음이 없어진다고 하자.

그러면 이것을 심해탈(心解脫)이라 하느니라.

이와 같이 비구들아,

마음이 해탈한 사람이

만일 스스로 증득하고자 한다고 하자.

그러면 곧 스스로 증득할 수 있다.

이른바

'나의 생은 이미 다했다.

범행은 이미 섰다.

할 일은 이미 마쳤다.

그리고 후세의 몸을 받지 않는다'고

스스로 아느니라.

'무상하다[無常]'고 관찰한 것과 같이,

'그것들은 괴로움[苦]이요,

공하며[空],

나가 아니다[非我]'3)라고 관찰하는 것도

또한 그와 같으니라."

그 때 모든 비구들은

부처님의 말씀을 듣고 기뻐하며 받들어 행하였다.

1) 고려대장경에는 경명(經名)이 없다.

편의상 경 안에 있는 온타남과 경의 내용을 의거하여 경명을 붙였다.

2) 부처님께서 머무셨던 도량의 하나이다.

수달다(須達多) 장자가 기타(祇陀) 태자(太子)에게 토지를 산다.

그래서 정사를 짓는다.

그래서 부처님께 보시한다.

그러자 기타 태자도 그 동산의 숲을 부처님께 보시하였다.

수달다 장자는 항상 <가난하고 외롭게 사는 이들>에게 보시하기를 좋아하였다.

그래서 급고독 장자라 불렸다.

따라서 두 사람의 이름을 따서 기수급고독원이라 하였다.

3) 7번째 소경인 <어색희락경> 말미의 올타남(嗢拕南)에 의하면 다음과 같다.

5온의 무상(無常) 외에도, 고(苦)ㆍ공(空)ㆍ비아(非我)를 관찰한다.

이러한 것이 낱낱의 소경으로 분류되어 있다.

♥Table of Contents

▣■ 고려대장경 영인본

○ [그림] 08pfl--image\Pitaka-K0650V18P0707a.jpg

♥Table of Contents

▣■ 고려대장경 판본

K0650V18P0707a03L;

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園爾時世尊告諸比丘當觀色

無常如是觀者則爲正觀正觀者則

生厭離厭離者喜貪盡喜貪盡者說

心解脫如是觀受想行識無常如是

觀者則爲正觀正觀者則生厭離厭

離者喜貪盡喜貪盡者說心解脫如

是比丘心解脫者若欲自證則能自

證我生已盡梵行已立所作已作自

知不受後有如觀無常苦空非我亦

復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

『잡아함경』(신수, 2. p.001a)

1. 무상경

신수장경 : 2-1a

한글장경 : 잡-1-1

남전장경 : s.22.12~14

팔리어본, 산스크리트본, 독일어본, 영역본, 참조 https://suttacentral.net/

♥Table of Contents

▣■ 팔리본

s.22.12~14

https://suttacentral.net/sn22.12/pi#12-14

12. Aniccasutta

MS SC

Evaṃ me sutaṃ— sāvatthiyaṃ.

Tatra kho … pe …

“rūpaṃ, bhikkhave, aniccaṃ, vedanā aniccā, saññā aniccā, saṅkhārā aniccā, viññāṇaṃ aniccaṃ.

Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako

rūpasmimpi nibbindati, vedanāyapi nibbindati, saññāyapi nibbindati,

saṅkhāresupi nibbindati, viññāṇasmimpi nibbindati.

Nibbindaṃ virajjati; virāgā vimuccati.

Vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti.

‘Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ,

kataṃ karaṇīyaṃ,

nāparaṃ itthattāyā’ti pajānātī”ti.

Paṭhamaṃ

♥Table of Contents

▣■ 영어번역본

https://suttacentral.net/sn22.12/en

Thus have I heard.

At Savatthi…. There the Blessed One said this:

“SC Bhikkhus,

form is impermanent,

feeling is impermanent,

perception is impermanent,

volitional formations are impermanent,

consciousness is impermanent.

Seeing thus, bhikkhus, the instructed noble disciple experiences revulsion

towards form, revulsion towards feeling, revulsion towards perception,

revulsion towards volitional formations,

revulsion towards consciousness.

Experiencing revulsion, he becomes dispassionate.

Through dispassion his mind is liberated.

When it is liberated there comes the knowledge:

‘It’s liberated.’ He understands:

‘Destroyed is birth, the holy life has been lived,

what had to be done has been done,

there is no more for this state of being.

♥Table of Contents

▣■ 요약-

현상의 일체 즉 5온(색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식)은 무상한 것이다.

그리고 괴로운 것이다.

그리고 공하다.

그리고 <나>가 아니다.

이렇게 관찰하라.

<이렇게 관찰하는 것>은 바른 관찰이다.

그리고 이렇게 바르게 관찰한다고 하자.

그러면 <현상 일체 5온>에 대한 기쁨과 탐욕을 끊는다.

그리고 심해탈을 얻게 된다.

그리고 나아가 해탈지견을 얻는다.

========

♥Table of Contents

▣○ 정관과 염리의 관계

『잡아함경』 0001. 무상경(無常經)은 짧다.

이는 불교의 가장 기본적인 내용을 제시한다.

즉, 근본적 진리판단과 수행 목표와 방안에 대해 제시한다.

♥Table of Contents

▣○ 경전내용 요약

내용을 요약해보면 이렇다.

1 현실 일체는 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식> 5온이다.

이런 내용이 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아 >(無常,苦,空,非我)인 사실을 보라.

1 이렇게 보면 올바로 진리를 보는 것이다. [정관]

1 이렇게 올바로 본다고 하자.

그런 경우에는 삶에서 어떤 자세를 취해야 하는가.

=> 이들을 싫어하여 떠나야 한다. [염리]

그리고 즐거워함과 탐욕을 다해야 한다. [희탐진]

=> 그래서 마음이 <번뇌에 묶인 상태 >로부터 벗어나야 한다. [심해탈]

=> 그러면 <해탈상태로서 바라보는 세계관>을 얻게 된다.

[해탈지견(=아생이진 범행이립 소작이작 자지불수후유 我生已盡 梵行已立 所作已作 自知不受後有)]

♥Table of Contents

▣○ 5온과 현상의 범주

경전 앞 부분에 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>이란 표현이 나온다.

이는 일체 현상세계를 나눈 <범주>(유개념)이다.

일체 현상세계는 이 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>에 포함된다.

현실에서 이 5 항목에 들지 않는 것은 없다.

또한 이 5온은 곧 <일반적으로 자신으로 잘못 이해하는 5요소>이기도 하다. [5취온]

또 마찬가지로 <타인, 타 생명으로 잘못 이해하는 5요소>이기도 하다.

♥Table of Contents

▣○ 불교의 기본적 진리

5온은 <현실 내용 일체>를 포함한다.

이에 대해 다음 <기본적 판단>이 얻어진다.

1 <이들 내용 일체>는 하나같이 영원하지 않다 [무상]

이는 생사현실에 대한 <사실판단>에 해당한다.

1 <일체의 생멸하는 현실>은 모두 <고통>과 관련된다. [고]

이는 생사현실에 대한 <가치판단>에 해당한다.

1 이들 내용의 <본바탕 실재>는 한 주체가 끝내 얻을 수 없고, 공하다. [공]

이는 현실내용의 <본바탕인 실재 측면>에 대한 판단이다.

1 현실 내용에 <참된 진짜로서의 실체>는 존재하지 않는다. [비아, 무아, 무자성]

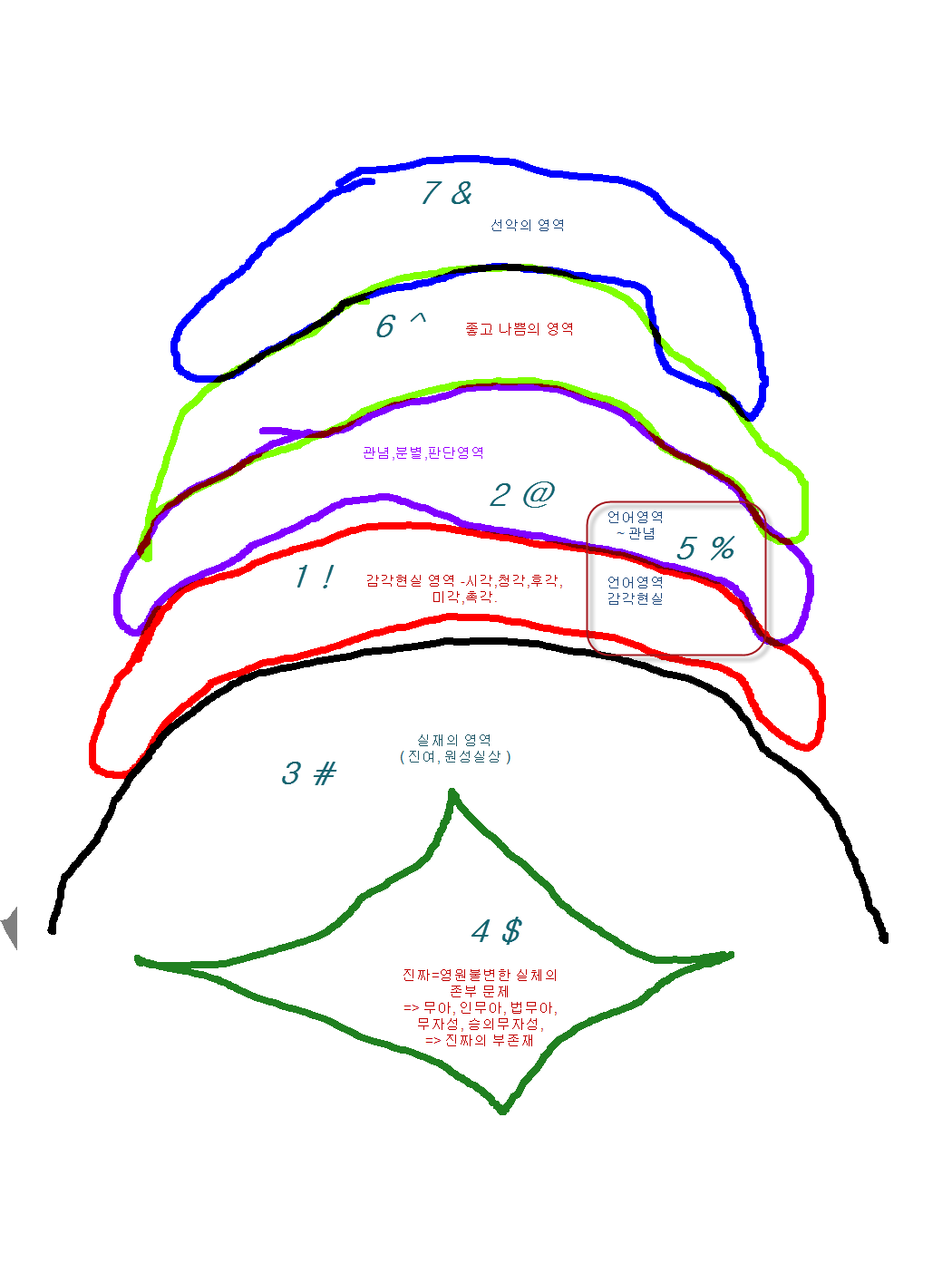

이는 현실내용에 대한 <영원불변한 실체>의 존부와 관련한 판단이다.

위 네 가지 판단은 <일체 모든 것>에 공통적으로 성립한다.

또 이들 내용은 <열반적정>과 함께 불교를 특징짓는 <가장 기본적 진리>다. [법인 法印= 법의 도장]

아함경은 불교의 <근본 경전>이다.

부처님의 가르침에 입문한 이들이 처음 배우게 된다.

그리고 이 <아함경 > 첫 부분에 이들 핵심 내용이 나열된다.

<공, 무아>는 <대승불교>만의 특유한 내용으로 여기기 쉽다.

그런데 근본경전인 『잡아함경』 첫 부분에 이들 내용이 제시된다.

이를 통해 다음 사실도 파악할 수 있다.

- <근본경전>과 <대승경전>이 상호 관통되어 연결되어 있다.

♥Table of Contents

▣○ 일체에 공통된 내용

일체는 무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아(무아) 및 열반적정이다.

이들 내용은 현실 <그 어떤 것>에 대해서도 공통 적용된다.

현실에 <각 개별 현상>별로 <각기 다른 내용>이 있을 수 있다.

예를 들어 호랑이는 어떠어떠하다고 말한다.

또는 소나무는 어떠어떠하다고 말한다.

그러나 이들 내용은 <다른 경우>에는 적용되지 않는 경우가 많다.

즉, <일체가 그렇다>라고 하기 곤란하다.

그러나 위 내용은 그렇지 않다.

<모든 현실 내용>에 공통된다.

따라서 위 내용은 <일체>에 공통되는 가장 기본적 진리다.

위 내용은 우주 어느 곳에 가더라도 <일체>에 대해 적용된다.

또 사후 어느 세계에 태어나도, 마찬가지다.

모든 현상이 이와 같다.

그래서 이런 사실을 깨달아 이해할 필요가 있다.

그리고 이런 사실을 이해한다고 하자.

그러면 <일체에 대해 가장 기본이 되는 내용>을 이해하는 것이 된다.

♥Table of Contents

▣○ 개인적인 삶의 기본목표

무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아(무아)에 대한 <기본 진리>를 이해했다고 하자.

이후 이에 기초해 삶에서 <어떤 자세>를 취하는 것이 올바른가.

이에 대해 경전에서 <다음 내용>이 이어 제시된다.

이처럼 바르게 관찰한다고 하자.

그러면 <생사현실>에 대해 집착을 갖지 않게 된다.

그래서 싫어하여 떠날 마음이 생기게 된다.

그리고 이에 대해 기뻐하고 탐하는 마음이 없어진다. [염리, 희탐진]

그래서 탐욕 등의 <온갖 번뇌>를 끊게 된다.

그래서 <마음의 해탈>을 얻는다. [심해탈]

그리고 최종적으로는 다음 사실을 증득하게 된다.

즉, 그 전에는 '망집에 바탕해 <나의 생이 있다>고 여겼다.

즉, 그 전에는 '망집에 바탕해 <일정한 부분>을 스스로 <자신>이라고 취했다.

그리고 그러한 <자신의 생사>가 있다고 여겼다.

그리고 이에 대해 집착을 갖고 임했다.

그런데 이들내용에 대해 바르게 관찰한다.

그래서 집착을 끊는다.

그리고 다음 사실을 깨닫게 된다.

자신은 이미 망집을 다 제거했다.

그래서 이처럼 망집에 기초해 받던 <생사>는 이미 다했다.

그리고 범행(청정한 수행)은 이미 섰다.

그래서 생사에 묶이게 하고, 벗어나지 못하게 하는 <업의 장애>를 모두 제거했다.

그래서 생사현실에서 <해야 할 일>은 이미 마쳤다.

이후로 다시 망집에 바탕해 <생사>를 겪지 않는다.

그래서 생사 현실에서 다시 <후세의 몸>을 받지 않는다'

이런 사실을 증득하게 된다.

생사현실에서 <근본 무명> 어리석음에 바탕해 망상분별을 일으킨다.

그리고 이에 집착하여 <업>을 행한다.

그리고 그로 인해 <생사고통>을 장구하게 받아나간다.

그런데 이런 상태에서 풀려난 상태를 <해탈>이라고 한다.

그리고 이로 인해 도달하게 되는 상태를 <니르바나>(열반)라고 칭한다.

<올바른 깨달음>으로 <번뇌>를 완전히 제거하게 된다.

그리고 <생사고통의 묶임>에서 벗어난다.

그래서 <아라한>의 상태가 된다.

여기서 아라한은, 수행자가 개인적으로 가진 수행의 <최종적 목표>를 성취한 상태다.

망집에 바탕한 <업>을 중단한다.

그리고 올바른 <선업>과 청정한 <수행>[범행梵行]을 닦는다.

그리고 본격적으로 <3악도 생사고통>을 벗어난다.

그리고 잘못된 <망상분별과 번뇌, 집착>을 남김없이 제거한다.

그러면 <생사의 묶임>에서 완전히벗어난다.

이로 인해 <해탈>을 얻게 된다.

그리고 생사현실에서 <니르바나의 상태>를 증득하게 된다.

그래서 <아라한의 지위>에 이른다.

따라서 이는 불교 수행의 가장 <기본적 목표>가 된다.

그리고 이런 내용이 <아함경> 첫 부분에 담겨 있다.

부처님의 가르침에 처음 입문한 상태라고 하자.

이런 경우 수행자가 처음 배워야 할 <근본 경전>이 아함경이다.

수행자가 평소 세속에서 <어떤 일정한 생활>을 했을 수 있다.

또 평소 <어떤 특정한 견해>를 갖고 살아왔을 수 있다.

그런데 어떤 경우든 마찬가지다.

이런 이들이 <부처님의 가르침>을 배우고자 처음 출가했다고 하자.

또는 어떤 이가 집에 머물러 <부처님의 가르침>을 배우고자 한다고 하자.

이런 경우 <이와 같은 가르침>을 가장 처음 받아 배우기 시작한다.

부처님의 가르침은 방대하다.

그런데 이런 방대한 설법을 통해 전해주고자 하는 <가르침의 핵심>이 있다.

<그 핵심>들이 이 짧은 경전에 포함되어 나열된다.

아함경의 <이 첫 부분>이 이해가 잘 이뤄진다고 하자.

그러면 이후 <불교 수행>을 원만하게 잘 실천해갈 수 있다.

그러나 반대로 <이 부분>의 이해가 잘 안된다고 하자.

그런 경우 <부처님의 다른 가르침>도 이해하기 힘들게 된다.

그래서 <수행>을 포기하기 쉽다.

또는 <수행>을 하더라도 원만히 행해나가기 곤란하게 된다.

또는 아예 <엉뚱한 방향>으로 잘못 행해 나갈 수 있다.

그래서 이 첫 부분을 잘 이해하는 것이 중요하다.

♥Table of Contents

▣○ 5온과 무상ㆍ고ㆍ공에 대한 의문내용

『잡아함경』은 짧다.

그러나 불교의 <핵심적 내용>이 이 안에 제시된다.

그래서 이해가 쉽지 않다.

대부분 <상식적 입장>에서 생사현실을 대한다.

그런 가운데 경전을 처음 대한다고 하자.

이런 경우 <이들 내용>을 쉽게 이해하기 힘들다.

그래서 일반적으로 이에 대해 <여러 의문>을 가질 수 있다.

그래서 <일반적으로 가질 수 있는 의문>들을 나열해 살펴보기로 한다.

● <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식> 5온의 의미

우선, 경전에서

"색(色)은 무상하다고 관찰하라.

...

수(受)ㆍ상(想)ㆍ행(行)ㆍ식(識)도

또한 무상하다고 관찰하라.

...

라고 제시된다.

그런데 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>이란 표현은 일반적으로 <낯선 표현>이다.

그래서 우선 이들 <표현의 의미>에 대해 의문을 가질 수 있다.

● <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식> 5온 분류의 의미

불교에서 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>을 제시한다.

그런데 현실에서 한 주체가 <일정한 내용>을 얻는다.

그리고 이를 <자신>과 <현실 세계>라고 이해한다.

그런데 이런 <자신>과 <현실세계>가 이 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>으로 구성되어 있음을 뜻한다.

그래서 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>에 대해 판단한다고 하자.

이 경우 곧 <현실 일체>에 대해 모두 판단함이 된다.

이 경우 다시 <다음 의문>을 가질 수 있다.

자신과 세계를 왜 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>으로 분류하는가.

또 이것이 왜 <일체>를 포괄하는 내용이 되는가.

이렇게 의문을 가질 수 있다.

한편 자신을 포함해 <세계 일체>에 대해 판단하려 한다고 하자.

그런 경우 다음처럼 의문을 가질 수 있다.

- 왜 세계일체를 이처럼 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>으로 나누어 관찰하는가.

● 일체를 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 보는 근거

<색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식> 5온은 <현실내용 일체>를 뜻한다.

그런데 다시 이들은 모두 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 제시한다.

그런데 이에 대해 다음 의문을 가질 수 있다.

이들의 <구체적인 의미>가 무엇인가?

또 일체가 그와 같다고 보는 <근거>가 무엇인가?

그래서 이들 내용이 왜 <바른 관찰>이 되는가?

이런 의문을 가질 수 있다.

경전에서는 짧게 <그 결론>만 제시된다.

그리고 그 <의미>와 <근거>는 자세히 제시되지 않는다.

그래서 이를 살펴 볼 필요가 있다.

● <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>를 근거로 싫어하여 떠날 이유

한편, <현실 일체>가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

즉 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식>이 모두 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

그런 경우 다시 <다음 의문>을 갖게 되기 쉽다.

<일체>가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

그렇다고 <싫어하여 떠날 마음>이 생기는가.

또 <기뻐하고 탐하는 마음>이 없어지게 되는가. [염리厭離, 희탐진喜貪盡]

한편 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 반드시 <그런 상태>로 나아가야 하는가.

이런 의문을 가질 수 있다.

또 <다음 의문>도 가질 수 있다.

그에 대해 <싫어할 필요>가 있다고 하자.

그래서 이들이 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>임을 관한다,

그런 경우 그처럼, <싫어하여 떠나는 일>이 잘 <성취>되는가.

또 <탐하는 마음이 없어지는 상태>[염리, 희탐진]가 잘 <성취>되는가?

<이런 의문>도 가질 수 있다.

경전에서는 <다음>처럼 제시한다.

"색(色)은 <무상하다>고 관찰하라.

...

수(受)ㆍ상(想)ㆍ행(行)ㆍ식(識)도 또한 <무상하다>고 관찰하라.

...

괴로움, 공, 나가 아님도 같다.

이렇게 관찰한다고 하자.

그러면 그것은 <바른 관찰>이니라.

바르게 관찰한다고 하자.

그러면 곧 <싫어하여 떠날 마음>이 생긴다.

<싫어하여 떠날 마음>이 생긴다고 하자.

그러면 <기뻐하고 탐하는 마음>이 없어진다.

<기뻐하고 탐하는 마음>이 없어진다고 하자.

그러면 이것을 <심해탈>(心解脫)이라 하느니라.

...

그런데 일체가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 관찰한다고 하자.

그런 경우 이로 인해 <싫어할 마음>을 일으키는 경우도 있을 것이다.

그러나 현실에서 <이런 사실>을 이해한다고 하자.

그런다고 이로 인해 곧바로 현실을 <싫어할 마음>을 일으키는 경우는 드물다.

예를 들어 어떤 이가 현실에서 <맛있는 음식>을 먹는다.

그리고 <아름다운 이성>을 사랑한다.

그런데 이런 경우 우선 음식을 <영원하다>고 여겨 좋아한 경우는 드물다.

또 <아름다운 이성>이 영원하리라 여겨 좋아하는 경우도 드물다.

한편 이제 이들이 <영원하지 않음>을 이해하게 되었다고 하자.

그런데 사정이 그렇다고 하자.

그렇다고 그에 대해 <싫어하는 마음>을 갖는 경우도 드물다.

현실에서는 대부분 세상의 것들이 <영원하지 않고 일시적임>을 잘 이해한다.

또 어떤 것이 <한 순간밖에 얻을 수 없음>도 잘 이해한다.

즉 이들 일체가 <덧없음>도 잘 이해한다.

그런데 사정이 그렇기 때문에 더 <갈증>을 일으켜 <애착>을 갖는 경향이 강하다.

'예를 들어 어떤 소원이 성취되어도 그것이 <영원하지 않음>을 이해한다.

그렇지만, 딱 한 번이라도 <어떤 소원>을 이루었으면 좋겠다고 생각하는 경우가 많다.

현실에서 <애착>을 갖는 대부분 사정이 이와 같다.

그래서 <다음 의문>을 갖기 쉽다.

어떤 이가 현실 일체가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>등을 관한다고 하자.

그렇다고 이로 인해 어떤 이가 <현실 일체>를 반드시 싫어하게 되는가.

그리고 <떠날 마음>을 자연스럽게 갖게 되는가.

이처럼 <의문>을 갖기 쉽다.

한편 <다음 의문>도 가질 수 있다.

현실 일체가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

그렇다고 <반드시> 이에 대해 싫어하여 떠날 마음을 <가져야만> 하는가.

이처럼 <의문>을 가질 수도 있다.

<일반적 입장>에서는 오히려 다음처럼 의문을 갖기 쉽다.

현실에서 자신이 좋아하고 <애착>을 갖는 것이 많다.

그리고 이것들이 자신에게 <기쁨과 즐거움>을 준다고 여긴다.

그런데 다음처럼 생각하기 쉽다.

- 이것을 굳이 싫어하고 떠날 <이유>가 없다.

또 기뻐하고 탐하는 마음을 굳이 없앨 <이유>도 없다.

이처럼 생각하기 쉽다.

한편, 다음처럼 <걱정>하게도 된다.

일체에 대해 <기쁨과 즐거움>을 없앤다고 하자.

그런 경우 오히려 앞으로 어떻게 살아야 하는가.

이처럼 오히려 걱정하게도 된다.

평소 현실에 대해 <집착>을 갖고 임했다고 하자.

그런데 어떤 계기로 이들이 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>임을 이해한다고 하자.

그런 경우 이런 이해만으로 현실에 대한 <집착>을 잘 버리지 못한다.

이런 경우 위와 같은 <경전 내용>을 도무지 이해할 수 없게 된다.

그래서 위와 같은 <의문>을 놓고 그 사정을 잘 살펴볼 필요가 있다.

● <무상ㆍ고ㆍ공>과 <수행목표>

한편, 경전에서는 <해탈지견> 내용을 다음처럼 제시한다.

즉 어떤 이가 <현실의 정체>에 대해 바르게 관찰한다고 하자.

그러면 <싫어하여 떠날 마음>이 생긴다.

그래서 <싫어하여 떠날 마음>이 생긴다고 하자.

그러면 <기뻐하고 탐하는 마음>이 없어진다.

그래서 <기뻐하고 탐하는 마음>이 없어진다고 하자.

그러면 이것을 <심해탈>이라 한다.

...

그리고 이렇게 마음이 <해탈>했다고 하자.

그런 경우 이런 이가 만일 스스로 <증득>하고자 한다고 하자.

그러면 곧 스스로 <해탈을 통해 얻는 지혜의 내용>[해탈지견]를 증득할 수 있다.

이렇게 제시한다.

즉,

'<나의 생>은 이미 다했다.

<범행>은 이미 섰다.

<할 일>은 이미 마쳤다.

<후세의 몸>을 받지 않는다'

[아생이진... 불수후유]..

이런 내용이다.

결국 수행자는 현실을 올바로 관함으로 <마음의 해탈>(심해탈)을 얻는다.

그리고 이런 <심해탈>을 통해 위와 같은 상태를 <증득>한다.

그래서 이런 <해탈지견>은 불교에서 <성취해야 할 목표>가 된다.

그런데 이에 대해 <다음 의문>을 가질 수 있다.

우선 이런 <해탈지견을 얻는 상태>는 과연 <어떤 상태>인가.

이런 <의문>을 가질 수 있다.

● <해탈지견>의 내용

<심해탈>을 통해 <해탈지견>을 증득할 수 있다.

<해탈지견> 내용은 다음이다.

나의 <생>은 이미 다하고,...<후생의 몸>을 받지 않는다는 등이다.

[아생이진... 불수후유]

그런데 이는 구체적으로 <어떤 상태>를 의미하는가?

세상에서는 <다음 견해>를 갖는 경우도 있다.

우선 죽은 뒤 ‘<자신>은 아주 없어진다."

'그래서 <자신과 관련된 것>은 이후 아무 것도 없게 된다’

그리고 죽은 뒤에는 다른 생명형태로 <윤회>하지 않는다.

<이런 견해>를 갖는 경우가 있다.

이를 <단견>(斷見)이라고 표현한다.

그런데 부처님은 이런 <단견>을 부정한다.

그리고 중생들이 <망집>을 제거하지 않는다고 하자.

그러면 무한히 <생사윤회>를 반복한다고 가르친다.

그런데 여기에서 다음을 제시한다.

<심해탈>을 통해 <후생의 몸>을 받지 않음을 이해하게 된다.

이렇게 제시한다.

그래서 이에 대해 다시 <다음 의문>을 갖게 된다.

경전에서 다음처럼 제시한다.

- <후생 몸>을 받지 않는다.

그런데 이는 <어떤 상태>를 의미하는가.

이는 <단견>과 같은가?

즉 죽음 이후 <아무 것도 없는 상태>가 되는 것인가.

아니면 이와는 다른가?

이런 <의문>을 갖게 된다.

● <수행목표 상태>와 <일반 상태>의 차이점

한편, 다음 의문을 가질 수 있다.

<수행>으로 성취하고자 하는 <목표>가 있다.

그런데 이는 <현실 일반 상태>와는 어떤 차이가 있는가?

이런 의문을 가질 수 있다.

예를 들어 어떤 이가 <수행>을 행한다고 하자.

그래서 최종적으로 <마음의 해탈>을 얻는다.

그래서 <해탈지견>을 증득>한다.

그런 경우 <일반적인 상태>와는 어떤 차이가 있게 되는가?

이런 <의문>을 가질 수 있다.

● <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>와 <수행목표 상태>의 관계

<수행목표 상태>는 <일반 현실 상태>와 일정한 점에서 차이가 있다.

이런 경우 <일체에 대한 근본판단>과 관련해 다시 <다음 의문>을 가질 수 있다.

즉, 처음 일체가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 제시했다.

그런데 이런 <수행목표 상태>는 이에 해당되지 않는가?

즉, <일체>는 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 제시한다.

그런데 수행으로 <심해탈 상태>가 된다.

그리고 <해탈지견>을 얻는다.

그러면 이제 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>' 아닌' 상태가 되는가?

이렇게 <의문>을 가질 수 있다.

처음 일체가 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 처음 제시했다.

그런데 <심해탈>이나 <열반> 상태는 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아> 상태가 아니라고 하자.

그러면 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>가 아닌 경우도 있는 것이 된다.

따라서 처음 제시한 내용은 <잘못>이라고 해야 한다.

한편, <해탈>과 <열반>도 <일반 상태>처럼 역시 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

그렇다면 <수행목표 상태>는 <일반 현실>과 마찬가지다.

그렇다면 <수행목표 상태>는 무슨 의미가 있는가?

이런 <의문>을 갖게 된다.

그런 전제에서 다시 <다음 의문>을 가질 수 있다.

● <수행목표>와 <염리, 희탐진>

<심해탈> 상태가 되어도 여전히 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

그렇다면 이 상태 역시 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>다.

따라서 다시 <염리 희탐진>의 대상으로 삼아야 하는가?

즉, <수행목표 상태>도 <현실 내용>처럼 역시 싫어하고 떠나야 하는가.

이런 <의문>을 갖게 된다.

● 수행의 <근거>

<심해탈>에 이르러도 여전히 <무상ㆍ고ㆍ공ㆍ비아>라고 하자.

그러면 이런 점에서는 <일반 현실>과 차이가 없다.

그런 경우, 수행을 통해 <심해탈>을 굳이 얻어야 할 근거는 무엇인가.

이런<의문>을 가질 수 있다.

-

<수행>은 <일반 상태>와 어떤 차이가 있어야 한다.

그래야 이를 행할 필요성이 있다.

불교를 처음 대할 경우 이런 <여러 의문>을 갖게 된다.

따라서 이를 살필 필요가 있다.

---

이상 일반적으로 <경전 내용>에 대해 이런 의문들을 가질 수 있다.

따라서 아래에서 <이들 내용>을 중심으로 하나하나 자세히 살펴보기로 한다.

♥Table of Contents

▣- 법문의 이해와 실천 수행의 순서

『잡아함경』은 간결하다.

그리고 불교의 <핵심적인 사항>이 들어 있다.

그러나 이해가 반드시 쉽지만은 않다.

그래서 불교를 처음 접한 경우 이런 여러 의문을 가질 수 있다.

이는 부처님의 가르침에 일일이 <의문>을 제기하는 것이 된다.

물론 부처님 가르침을 그대로 믿고 받아들인다.

그리고 바로 실천한다.

이런 수행자세가 바람직하다.

우선 당장 내용이 이해되지 않을 수 있다.

그런 경우에도 마찬가지다.

처음에는 이해가 되지 않을 수 있다.

그러나 부처님의 말씀이기에 무조건 믿고 받아들인다.

그런 가운데 이를 실천해간다.

그처럼 '실천 수행한다고 하자.'

그러면 그에 따른 수행결과를 얻는다.

그리고 수행결과를 얻은 상태에서는 그 법문 내용 이해를 훨씬 쉽게 할 수 있다.

따라서 실천을 우선 행하는 것이 낫다.

그리고 그런 가운데 그 의미를 점차 이해해 간다.

이런 수행자세가 바람직하다.

부처님 말씀이 이해가 잘 되지 않는다고 하자.

그런 경우 그 의미를 묻고 이해하려 노력해야 한다.

그리고 이런 일은 불경스러운 일이 아니다.

다만, 앞과 같은 사정으로 그 내용을 먼저 실천하는 것이 필요하다.

우선 믿고 실천한다고 하자.

그러면 그로 인한 결과를 얻을 수 있다.

그리고 수행결과를 얻는다고 하자.

그러면 그 내용을 훨씬 쉽게 이해할 수 있게 된다.

수행의 성취로 그런 상태로 바뀌게 된다.

반대로 이들 가르침의 의미를 이해하게 되었다고 하자.

그러나 이해만 하고 실천하지 않는다고 하자.

그러면 그 결과를 얻지 못한다.

이런 경우 내용을 이해한 의미와 효용이 없게 된다.

그래서 경전 가르침을 믿고 바로 실천 수행한다.

그리고 내용 이해는 이후 천천히 시간을 내, 이해하고 증득해 간다.

물론 내용의 이해가 필요하다.

다만 그 순서를 위와 같이 한다.

이런 자세가 더 낫다.

불교에 관심을 가졌다고 하자.

그런 경우 우선 이들 내용을 바로 실천하는 것이 좋다.

즉 다음과 같다.

현실에서 대부분 <애착>과 <탐욕>을 갖고 생활한다.

이에 대해 일단 경전 가르침을 적용하여 임한다.

그래서 경전에서 제시된 방식으로 관한다.

그리고 집착을 내려 놓는다.

그리고 마음의 해탈을 얻는 노력을 한다.

세상에서 <애착>을 갖는 것이 많다.

예를 들어, 자기 자신, 자신의 생명, 신체, 재산, 가족, 지위, 명예...등이다.

그리고 이외 <자신과 자신의 것>과 관련된 것들, 그리고 <세계 일체>에 집착을 갖게 된다.

그런데 그것이 무엇이던 간에 <색ㆍ수ㆍ상ㆍ행ㆍ식> 가운데 하나에 포함된다.

그래서 이들 <색, 수, 상, 행 식>의 정체에 대해 먼저 올바로 관한다.

그래서 이들이 <영원하지 않고, 고통이며, 참된 진짜가 아닌 무아며, 공함>을 이해한다.

그래서 이들에 가졌던 <잘못된 망상분별>을 제거한다.

그래서 이들이 <집착을 갖고 대할 만한 것>이 아님을 이해한다.

그런 가운데 이에 대해 <싫어하여 떠날 마음>을 일으킨다.

그리고 <기뻐하고 탐하는 마음>을 없애도록 노력한다.

그래서 그에 대한 <집착>을 제거한다.

그리고 그런 <망집에 묶인 상태>에서 벗어난다.

그리고 그런 상태에서 <평안한 상태>에 머무른다.

현실에서 망상분별에 바탕해 <집착>을 갖고 대한 것들이 많다.

그런데 이에 대한 <망집>을 다 제거한다.

그래서 평소 집착을 갖고 대하던 것들이 모두 다 사라지고 없어진다고 하자.

그렇다해도 <평안한 상태>에 머물 수 있어야 한다.

그렇게 마음을 바꾸어 가진다.

그러면 이를 통해 <마음의 해탈>을 이루게 된다.

그리고 <해탈지견>을 얻게 된다.

그래서 이런 노력을 먼저 행한다.

그리고 그런 상태에서 이후 시간을 내서, 이들 <내용의 이해를 하나씩 해나가면 된다.

♥Table of Contents

▣- 수행과 법문의 이해

<경전>은 <부처님>이 말씀하신 내용이다.

그러나 그런 사정만으로 무조건 <진리>라고 제시하는 것은 아니다.

즉 다음 취지는 아니다.

이들 내용은 부처님이 설했다.

그러므로 이를 무조건 믿고 따라야 한다.

이런 형식으로 <권위적>으로 요구하는 내용은 아니다.

오히려 이들 내용의 의미를 <이해하려 노력하는 것>은 불교 <수행>의 하나다.

그래서 이들 내용을 올바로 깨달아야 한다.

그리고 이런 것이 곧 수행이기도 하다.

부처님께서는 다음처럼 제시한다.

‘진리에 의존하고 자신에 의존하라.’

그래서 각 경전 내용을 스스로 잘 이해하고 깨달아야 한다.

따라서 이에 대한 <일반적 의문사항>을 나열하고 살펴볼 필요가 있다.

한편 『잡아함경』 첫 부분은 다른 <대승경전>을 이해하고자 할 때도 필요하다.

그리고 관련된 부분에서는 다른 <대승 경전> 내용도 함께 살펴나갈 필요가 있다.

다만 불교 <특수용어>는 일반인 입장에서 이해하기 어렵다.

그래서 가급적 피해 서술하기로 한다.

그리고 되도록 <기초적 내용>에 대해 간결하게 살피기로 한다.

한편, 각 사항마다 논의를 되도록 <독립적>으로 살펴가기로 한다.

그런 사정으로 일부 내용은 <중복>되더라도 각 부분에 반복 서술해 살피게 된다.

그리고 좀 더 자세한 내용은 이후 다시 살펴나가기로 한다.

◧◧◧ para-end-return ◧◧◧

♥Table of Contents

▣○ 생사고통과 현실의 정체 이해

『잡아함경』 첫 부분에서 <5온>이 제시된다.

그리고 <무상ㆍ고ㆍ무아ㆍ공 >이 제시된다.

그리고 <심해탈>ㆍ<해탈지견> 내용이 나온다.

이들 각 개념은 상당히 어려운 주제를 담고 있다.

예를 들어 무엇을 <5온>이라고 하는가.

왜 일체가 <5온>에 포함되는가.

그리고 이들 현실 일체는 왜 <무상ㆍ고ㆍ무아ㆍ공>인가.

그리고 이들 현실내용의 <정체>를 올바로 관한다고 하자.

그러면 왜 <심해탈>을 이루게 되는가.

또 <심해탈>을 이룬다고 하자.

그러면 왜 현실의 <생사고통의 묶임>에서 벗어나게 되는가.

이런 등등의 어려운 주제를 담고 있다.

그리고 이는 현실의 <정체>가 정확히 무엇인가의 문제이기도 하다.

그래서 이는 대단히 깊고 복잡한 철학적 주제와 관련된다.

그래서 일반적으로 이해하기 힘든 내용이 많다.

그런데 『잡아함경』은 불교의 <기본 경전>이다.

그래서 불교에 <처음 입문한 이>가 대하게 되는 내용이다.

그런데 이처럼 처음부터 현실에 대한 올바른 관찰을 강조한다.

그 사정은 다음이다.

본래 <수행>이란, 생사현실에서 <생사고통>을 제거하기 위한 것이다.

그런데 <생사고통>을 제거하려 한다고 하자.

그러면 먼저 <현실 과 생사고통>의 <정체>에 대해 올바른 관찰이 필요하다.

이를 통해 현실에 대한 <망집>을 제거해야 한다.

그런 사정으로 처음부터 현실에 대한 <올바른 관찰>이 강조된다.

그래서 이들 내용을 자세히 살필 필요가 있다.

♥Table of Contents

▣○ 일반적 입장에서 수행에 들어가는 기본 계기

일반인도 <좋음>을 추구한다.

그리고 <나쁨>을 제거하려 한다.

이는 누구나 마찬가지다.

그런 가운데 세속에서 <일반인>이 취하는 방안이 있다.

그러나 <수행방안>은 이들과 방향이 크게 다르다.

『잡아함경』 첫 부분에서도 이런 사정을 볼 수 있다.

...

현실 일체 즉 <5온>을 싫어하여 떠난다.

기뻐하고 탐하는 마음을 없앤다.

기뻐하고 탐하는 마음이 없어진다고 하자.

그러면 이것을 심해탈(心解脫)이라 하느니라.

...

이런 내용이 제시된다.

수행을 통해 <생사고통>을 제거하려 한다고 하자.

이 경우 <수행 방안>은 <세속의 입장>과 전혀 반대 방향으로 제시된다.

그래서 그처럼 내용이 제시되는 <사정>을 먼저 잘 이해할 필요가 있다.

이런 차이가 발생하는 데에는 크게 <다음의 사정 >이 있다.

- 우선 세계와 한 주체의 <본 정체 >파악에 차이가 있다. [실상론]

- 그런 가운데 <한 주체의 삶>으로 <고려하는 기간>에 차이가 있다. [단멸관]

- 또 <인과관계>의 파악에도 차이가 있다. [연기론]

- 그리고 무엇이 더 나은가라는 <가치판단>에도 차이가 있다. [수행론]

- 그리고 <목표>와 이를 성취하는 <방안>에서도 차이가 있다. [수행론]

일반적으로 <망집>을 일으켜 현실에 임한다.

그래서 이에 대해 <잘못된 판단>을 한다.

그런 가운데 대단히 <좁고> <짧고> <얕게> 관찰한다.

이 각 경우 실상을 꿰뚫어 현실의 <정체>를 올바로 관해야 한다.

그리고 각 내용의 관계를 <넓고> <길고> <깊게> 올바로 관찰해야 한다.

이런 경우 그 결론은 앞 입장과 <정반대>로 서로 차이 나게 된다.

따라서 각 내용을 <올바로> 관찰하는 것이 필요하다.

그리고 잘못된 <망집>을 제거해야 한다.

이런 노력이 근본적으로 필요하다.

일반 입장에서 수행에 임하려 한다고 하자.

그런 경우 기본적으로 <단멸관>의 제거가 필요하다.

일반적으로 다음처럼 잘못 여기기 쉽다.

한 주체가 죽음을 맞이한다.

- 그런 경우 그 주체와 관련된 것은 모두 끝이다. [X]

이런 입장을 <단멸관>이라고 한다.

그런데 이런 <단멸관>을 취한다고 하자.

이런 경우, 오로지 <한 생>만 고려해 가치판단을 행하기 쉽다.

따라서 세속에서는 대부분 <현재 1생>만 고려하며 삶에 임한다.

그리고 <사후>를 고려하지 않는다.

그런데 <생사윤회>의 사정을 이해한다고 하자.

그래서 <사후 생>을 고려한다고 하자.

그러면 비로소 <넓고> <길게 >가치판단을 행하게 된다.

그런 경우 <1생>만 고려하며 행하는 가치판단과는 완전히 방향이 달라진다.

그래서 이는 <세속적 입장>과 크게 다르게 된다.

그리고 이런 가치판단이 세속을 떠나 <수행>을 시작하게 되는 계기를 마련해준다.

그리고 <수행>을 하는 <근거>가 된다.

그래서 <수행>을 행하려 한다고 하자.

그런 경우 가장 먼저 <단멸관>을 제거해야 한다.

그런 가운데 <생사 과정에 작용하는 인과>를 이해해야 한다.

그리고 <망집>을 완전히 제거해야 한다.

그러나 일반적으로 <망집>의 뿌리가 대단히 깊다.

그래서 일반적 상태에서는 이런 내용에 대해 <깊은 이해>가 곤란하다.

따라서 처음 상태에서는 일단, <부처님 가르침>을 <믿음>으로 받아들이는 것이 필요하다.

그래서 이해가 안 되더라도 일단 <믿음>에 바탕해 수행을 실천한다.

그러면 일단 <생사고통>에서 멀어지게 된다.

그리고 <복덕>을 구족하게 된다.

그런 가운데 수행에 따른 <결과>를 직접 <증득>할 수 있게 된다.

그러면 또 직접 <이들 내용>을 쉽게 스스로 확인할 수 있게 된다.

그러나 일반적으로 어떤 내용이 <이해>되지 않는다고 하자.

그런 경우 그런 내용을 잘 <실천>하지 못하게 된다.

이런 경우에는 우선, <현실 입장>에서라도 <가치판단>부터 잘 행해야 한다.

현실에서 <가치가 적은 것>에 초점을 맞춘다.

그러면 그로 인해 <가치가 보다 큰 것>을 보지 못한다.

그래서 <가치가 훨씬 큰 내용>들을 놓치게 된다.

그래서 일단 <가치가 적은 것>은 마음에서 제거해야 한다.

그리고 <가치가 큰 것>에 초점을 맞추는 노력이 필요하다.

그런 상태에서 조금이라도 올바로 <가치 판단>을 한다.

그러면 먼저 <생명>의 가치를 이해하게 된다.

그리고 생사과정에서 <고통을 제거함>이 중요함을 이해하게 된다.

한편, <생사과정>에 이해가 깊지 않다고 하자.

그러면 아직 완전히 <단멸관>을 제거하기 힘들 수 있다.

그래서 <사후 상태>에 대해 어느 입장이 옳은지를 잘 모른다.

그런 경우 사후의 <다양한 가능성>을 일단 고려해야 한다.

예를 들어 <현재의 생>만 고려할 경우도 있다.

한편 <사후 생>까지 고려할 경우도 있다.

그런데 이 어느 <경우>나 모두 <좋은 상태>를 얻어낼 방안을 찾는다.

그래서 <1생>의 삶만 고려한다고 하자.

그런 경우에도 <가장 가치 있는 상태>가 있다.

그리고 이는 역시 수행을 통해서 얻을 수 있다.

그래서 일반적 입장에서는 처음 이런 판단을 통해 <수행>을 시작할 수 있다.

현실의 삶에서 <가장 가치 있는 상태>를 추구한다고 하자.

그러면 <수행>을 시작하게 될 수 있다.

그래서 이런 <기본적 가치문제>부터 먼저 자세히 살펴야한다.

물론 이는 <본 수행> 자체는 아니다.

그러나 일반적 입장에서 이런 <기초적 판단>부터 잘 하지 못한다고 하자.

그러면 <세속적인 입장>에서 쉽게 벗어나지 못한다.

그리고 계속 <망집>에 바탕해 현실에 임하게 된다.

일반적 입장에서 처음 <수행>을 시작하려 한다고 하자.

그러려면 일반적인 입장에서 세속의 가장 <기본적 내용>부터 살펴야 한다.

그래야 비로소 <수행>에 들어설 수 있다.

그래서 <일반적 입장>에서는 오히려 이런 부분이 대단히 중요하다.

따라서 이를 아래에서 먼저 자세히 살피기로 한다.

♥Table of Contents

▣- 기초적으로 세속의 묶임에서 벗어나기

<일반적 입장>은 <망집>의 뿌리가 깊다.

그런 가운데 <좁게> <자신>만 집착해 현실에 임한다.

그리고 <짧게> <단멸관>을 일반적으로 취한다.

즉, 삶의 문제를 <1생>에 국한해 짧게 관한다.

그리고 <얕게> 자신이 <초점을 맞추는 측면>만 집착한다.

또한 <인과 >판단도 <넓고> <길고> <깊게> 잘 행하지 못한다.

그래서 이로 인해 전반적으로 <가치 판단>을 잘못 행한다.

그런 가운데 삶의 <목표>를 잘못 설정한다.

그리고 또 이를 <잘못된 방식>으로 추구한다.

이런 상태에서는 우선 <다양한 상태>를 놓고 <가치판단>부터 잘 해야 한다.

그런 가운데 <생명>의 가치를 먼저 잘 인식해야 한다.

한편, 생사과정에서 <심한 고통을 받는 상태>와 <받지 않는 상태>가 있다.

그런데 이런 상태가 갖는 <가치>의 차이를 잘 인식해야 한다.

이를 통해 기본적으로 <세속의 묶임>에서 벗어나야 한다.

그런 가운데 처음에는 <부처님의 가르침>을 <믿음>으로 받아들여 실천해야 한다.

그리고 기초적으로 <단멸관>을 제거한다.

그래야 비로소 <경전에 제시되는 내용>을 이해할 수 있다.

그리고 이를 <실천>에 옮길 수 있게 된다.

그래서 이들 내용을 하나하나 자세히 살피기로 한다.

♥Table of Contents

▣- 고통의 임시적 제거와 근본적 제거 방안

<망집>을 바탕으로 생사현실에 임한다고 하자.

그런 경우 그에 바탕해 <좋음>과 <나쁨>을 섞어 받게 된다.

현실에 <좋음>ㆍ<나쁨>ㆍ<좋지도 않고 나쁘지도 않음>ㆍ<좋기도 하고 나쁘기도 한 상태>가 섞여 있다.

그런 가운데 생활 과정에서 어떤 <나쁨>을 겪는다.

그러면 그 상황에서 우선 <그 나쁨>을 제거하기를 원한다.

예를 들어 <감기>가 걸려 고통 받는다.

그러면 일단 약을 먹고 낫기를 원한다.

그러다가 다시 <어깨>가 아프다고 하자.

그러면 또 치료를 받아 통증을 없애기를 원한다.

이처럼 처음에는 <생활에서 겪는 고통>을 하나하나 제거하기를 원한다.

당장 <고통>에 직면하게 되면 <수행>도 힘들다.

따라서 <당면한 고통>을 제거하는 노력아 필요하다.

생사현실에서는 당장 <간난신고>의 고통을 겪는다고 하자.

그런 경우 이런 문제부터 잘 해결해야 한다.

예를 들어

생계마저 해결하기 힘든 심한 <빈곤>,

건강을 심하게 해치는 <질병>,

노예처럼 묶여 지내는 <신분적 예속>,

또는 <죄>를 범해 감옥에 구금된 상태

이런 상태부터 우선 벗어나야 한다.

그래서 <당면하는 고통>을 하나하나 제거한다.

그렇지만, 이로 인해 <생사고통> 문제가 근본적으로 해결되지는 않는다.

그래서 이들은 고통의 <근본 해결방안>이 되지 못한다.

그래서 이들은 단순한 <임시방편>에 불과하다.

그런 가운데 생사고통의 <근본>을 끊으려 한다고 하자.

그런 경우 결국 <수행>을 해야 한다.

이를 위해 기본적으로 올바른 <가치 판단>을 해야 한다.

♥Table of Contents

▣- <좁고 짧고 얕은> 관찰과 <넓고 길고 깊은> 관찰

일반적으로 <고통>을 피하고자한다. 그리고 <좋음>을 얻기를 원한다.

그리고 <좋음>을 얻기 위한 여러 수단적 방편을 추구한다.

예를 들어 개인적으로 건강ㆍ장수ㆍ시간ㆍ공간ㆍ즐거움ㆍ지혜ㆍ지식ㆍ미ㆍ인격,

직업ㆍ물질적 풍요ㆍ좋은 인간관계ㆍ사랑ㆍ결혼ㆍ가정ㆍ권력ㆍ지위ㆍ자유ㆍ여가를 원한다.

그리고 또 <타인ㆍ사회ㆍ자연>에 대한 <다양한 희망>을 추구한다.

그리고 이런 희망을 성취해 만족ㆍ기쁨ㆍ즐거움을 얻기를 원한다.

그리고 생활에서 재미ㆍ웃음ㆍ보람ㆍ가치ㆍ평온ㆍ안정을 누리고자 한다.

그리고 의욕에 찬 생활을 원한다.

그런 가운데 아름답고 선한 희망을 추구하며, 행복하게 살아가기를 원한다.

그리고 반대로 갈증, 불만, 불쾌를 해소하기를 원한다.

그리고 짜증, 우울함, 슬픔, 분노를 제거하기를 원한다.

그리고 죄책감, 비난, 불안, 초조, 긴장, 강박 상태에서 벗어나기를 원한다.

그리고 장래에 대한 두려움, 걱정, 공포를 제거하기를 원한다.

그리고 의욕 없이, 무기력한 상태, 그리고 무료함에 빠진 상태에서 벗어나기를 원한다.

그런 가운데 일반적으로 대단히 <좁고 짧고 얕게> 관찰해 삶에 임하기 쉽다.

즉 '좁게' <자신>이나 <자신의 가족>에만 집착한다.

그리고 '짧게' <지금 당장의 순간>만 고려하기 쉽다.

그리고 단멸관에 바탕해 길어도 <자신의 1생 범위>로만 초점을 맞춘다.

그리고 '얕게' 자신이 초점을 맞춘 <일부 측면>만 관심을 둔다.

그러나 현실을 '<넓고ㆍ길고ㆍ깊게' > 관찰한다고 하자.

그런 바탕에서 <나쁨>을 제거하고 <좋음>을 얻어낼 방안을 찾는다고 하자.

그런 경우 <좁고 짧고 얕은> 관찰과는 대부분 <반대 방향>이 된다.

♥Table of Contents

▣- <넓고 길고 깊은> 관찰에 바탕한 좋음

<수행방안>과 일반적인 <세속의 입장> 차이는 먼저 <가치판단> 방식에 있다.

즉, 좋음에 대한 <가치 판단>에 차이가 있다.

먼저 <단순히 나쁨>과 '<나쁘고 나쁨>'은 차이가 있다.

단순히 <자신>에게 <지금 당장> <일정한 측면>에서만 <나쁨을 주는 내용>이 있을 수 있다.

그러나 <어떤 나쁨>은 다음과 같을 수 있다.

<자신>도 나쁘고, <남>도 나쁘고, <온 생명>이 차별 없고 제한 없이 나쁘다.

그리고 <지금>도 나쁘고, <나중>도 나쁘고, <오래오래> 나쁘다.

그리고 <이 측면>도 나쁘고, <저 측면>도 나쁘고, 두루두루 <모든 측면>에서 나쁜 경우가 있다.

한편, <좋음>에도 <단순히 좋음>과 '<좋고 좋음'>은 차이가 있다.

단순히 <자신>에게 <지금 당장> <어떤 한 측면>에서만 <좋음을 주는 내용>이 있다고 하자.

그러나 <어떤 좋음>은 다음과 같다고 하자.

<자신>도 좋고, <남>도 좋고, <온 생명>이 차별 없고 제한 없이 좋다.

그리고 <지금>도 좋고, <나중>도 좋고, <오래오래> 좋다.

그리고 <이 측면>도 좋고, <저 측면>도 좋고, 두루두루 <모든 측면>에서 좋다고 하자.

이는 <단순한 좋고 나쁨 [好悪호오]>과 <선악>의 차이에 상응한다.

이 <두 내용>은 차이가 크다.

삶에서 <생사고통>을 제거하고 <무량한 복덕>과 <무량한 지혜>를 얻고자 한다고 하자.

그런 경우 생사현실에서 <나쁨>은 일체 제거해야 한다.

그리고 <온 생명>이 차별 없고 제한 없이 좋음을 얻어야 한다.

그리고 <장구하게> 좋음을 얻어야 한다.

그리고 <두루두루> 좋음을 얻어야 한다.

그런 가운데 생사현실에서 일체 <고통>과 <악>을 제거해야 한다.

그리고 자신과 다른 생명이 다 함께 <번뇌>를 제거하고 <생사고통>을 제거한다.

그래서 <자리이타>, <상구보리 하화중생>의 <서원>을 성취해야 한다.

이를 위해 스스로 무량한 <복덕>과< 지혜>를 구족한다.

그리고 <다른 중생>도 이를 구족하게 해야 한다.

그래서 <성불>과 <중생제도>의 서원을 성취해야 한다.

그리고 이런 서원을 <유희ㆍ자재ㆍ신통>을 바탕으로 실천해나가야 한다.

물론 이런 내용은 너무 <이상적>인 요구일 수 있다.

그러나 현실에서 이 가운데 어느 부분이 <결여>된다고 하자.

그러면 그 부분이 곧 삶의 <생사고통> 문제가 된다.

♥Table of Contents

▣- <소원>과 <서원>의 가치

세속에서 <뜻을 이루는 과정>에서는 다음을 유념할 필요가 있다.

현실에서 각 주체는 제각각 모두 <일정한 좋음>을 얻고자 한다.

일반적인 소원은 주어가 보통 <자신>으로 되어 있다.

예를 들어 <자신>이 병이 낫게 되기를 바란다.

<자신>이 부자가 되기를 바란다.

이런 형태로 되어 있다.

<그 주체> 입장에서는 <그런 상태>가 좋음을 준다.

그러나 <다른 입장>에서는 그것이 자신에게 좋음을 주지 않는다.

예를 들어 <자신>이 당장 배고픔을 면하려고 <닭>을 잡아먹는다고 하자.

그러면 그 상대는 <생명과 신체>를 침해받는다.

그래서 이런 <업>은 각 주체 간에 <가해 피해관계>를 쌓게 한다.

그리고 이로 인해 <업장>이 쌓인다.

그래서 이로 인해 자신이 <고통>을 되돌려 받아가게 된다.

이 사정을 <자신>을 놓고 이해해보자.

어떤 <다른 주체>가 <자신>의 <생명과 신체>를 해쳤다고 하자.

그러면 자신은 그에게 <동등한 해>를 끼쳐 <보복>하려 하게 된다.

이는 <다른 주체>를 <장애하고 방해하는 힘>으로 작용한다.

그런 가운데 그처럼 <보복>하려는 뜻이 성취된다고 하자.

그러면 <다른 주체>는 <고통>을 돌려받는 상태가 된다.

그리고 이후 서로 <입장>이 바뀌게 된다.

그러면 이후 다시 <상대>가 그런 노력을 해나간다.

그래서 이후 이런 관계를 <반복>해간다.

그런 가운데 각 주체 간에 <가해ㆍ피해 관계>가 중첩된다.

결국 <어떤 한 주체>가 <자신> 입장에서 <당장>의 <좋음>만을 추구한다고 하자.

그런 경우 이는 <다른 주체>의 좋음을 침해하는 관계가 된다.

그래서 이런 경우 각 주체들이 이를 놓고 <다툼>을 일으키게 된다.

그리고 이 과정에서 <장애>가 발생하게 된다.

그래서 이것이 각 주체를 <생사고통>에 묶이게 한다.

그래서 이런 내용이 각 주체의 <업의 장애>가 된다.

그래서 각 주체의 뜻의 <성취>가 대단히 힘들게 된다.

그리고 비록 성취되더라도 오래 <유지>되기 어렵게 된다.

그래서 이를 <넓고 길고 깊게> 관찰한다고 하자.

그런 경우 이 경우는 얻게 되는 <좋음>보다 <나쁨>이 많게 된다.

반면 <어떤 희망>이 다음과 같다고 하자.

예를 들어 <자신>도 좋고, <남>도 좋고, <온 생명>이 차별 없이 좋다.

또 <지금>도 좋고, <나중>도 좋고, <오래오래> 좋다.

이 <측면>도 좋고, 저 <측면>도 좋고, 두루두루 <모든 측면>이 좋다.

이런 경우는 앞과는 다르다.

어떤 이가 이처럼 <온 생명>을 <제한> 없고 <차별> 없이 좋은 상태를 추구한다고 하자.

그런 경우 우선 뜻의 성취를 방해하는 <장애>가 제거된다.

그리고 방해하던 힘은 <성취를 돕는 에너지>로 바뀌게 된다.

그래서 그 뜻의 <성취>가 상대적으로 쉽게 된다.

그리고 이런 사정으로 성취된 상태도 이후 오래 <유지>되게 된다.

이 두 경우는 좋음의 <수>와 <양>과 <기간>과 <질>이 다르다.

<처음의 경우>는 <자신> 입장에서 <<당장> <일정한 측면>에서의 좋음이다.

그러나 이 경우는 <온 생명>이 <오래오래> <두루두루> 좋음이 된다.

그래서 이런 상태가 갖는 좋음의 <수>와 <양>과 <기간>과 <질>이 훨씬 크다.

따라서 <그 가치>가 훨씬 크다.

따라서 평소< 희망 내용>을 이런 형태로 바꿔 추구한다.

이런 자세가 바람직하다.

한 주체가 갖는 <희망>을 이처럼 가치 있는 형태로 쉽게 바꿔 갖는 방안이 있다.

예를 들어 자신이 병에 걸려 <병>이 낫기를 바란다고 하자.

이런 소원 내용에서 <주어>를 우선 <온 생명>으로 바꾼다.

그리고 그로 인해 다시 피해를 받는 <다른 주체>가 없게 되기를 바란다.

그리고 더 나아가 오래오래 그런 상태가 <유지>될 방안을 찾는다.

또 <다른 측면>에서도 더 좋은 상태가 얻어질 방안을 찾는다.

이런 형태로 <희망>을 바꾼다.

그러면 처음 희망보다 훨씬 <가치>가 높은 내용이 된다.

그러면 곧 <수행자의 서원>에 가까워지게 된다.

♥Table of Contents

▣- <좁고 짧고 얕은> 관찰에 바탕한 가치판단의 문제점

삶에서 일반적으로 <잘못된 가치판단>을 행한다.

여기에는 <다양한 사정>이 있다.

우선 하나의 <현실>에서 잘못된 가치 판단을 행하는 사정이 있다.

♥Table of Contents

▣- 당장 <외관>에 드러나지 않는 내용들

가치 판단과정에서 당장 <눈에 보이지 않는 것>은 의식하지 못할 수 있다.

이 사정을 상자로 비유해 살펴보자.

어떤 이가 <상자>를 대한다고 하자.

그런 경우 우선 <상자 안에 들어 있는 내용>을 보기 힘들다.

한편, 상자가 나타나게 된 <과거의 과정>을 보기 힘들다.

또 그 상자가 도 보기 힘들다.

한편, <먼 곳>에 놓인 상자는 역시 보지 못한다.

또 앞에 <장애물>이 놓여 있어도 보지 못한다.

또 <어두워도> 내용을 잘 보지 못한다.

한편 눈에 <질병>이 있어도 보지 못한다.

그리고 눈을 감아도 보지 못한다.

또 상자를 보게 된다고 하자.

이런 경우에도 단지 <초점을 맞춘 내용>만 의식하고 고려하게 된다.

그리고 상자에 붙여진 <라벨>과 <가격표>에만 초점을 맞추기 쉽다.

그것이 중요하다고 여기기 때문이다.

그래서 <색상>이나 <형태> 및 다른 <질적 측면>들을 모두 외면하기 쉽다.

이처럼 상자 하나를 대할 때도 많은 것을 보지 못한다.

또 <각 내용>을 보지 못한다고 하자.

그러면 이를 <고려>할 도리가 없다.

<가치>를 판단할 경우에도 사정이 같다.

그래서 <가치판단> 과정에서 이처럼 많은 것을 빠뜨리기 쉽다.

그리고 단지 <초점>을 맞춘 일부 내용만 고려하기 쉽다.

그런 가운데 <잘못된 가치 판단>을 행하게 된다.

♥Table of Contents

▣- 각 <주체>의 <내면 내용>

한 주체는 주로 <자신>만 고려하며 임하기 쉽다.

그래서 <다른 이의 입장>은 잘 의식하지 못한다.

예를 들어 무언가에 대해 <각 주체>가 얻는 <느낌>, <분별>이 있다.

그러나 <다른 주체의 마음안 내용>은 서로 간에 의식하지 못하기 쉽다.

그런 가운데 <외관>으로 드러난 것만 주로 고려한다.

그래서 <외관>에 드러나지 않는 내용은 고려에서 빠뜨리게 된다.

따라서 <잘못된 평가>를 한다.

♥Table of Contents

▣- <초점 외> 잠재된 내용

한편 <각 주체>는 <세상 모든 내용>을 속속들이 알지는 못한다.

그래서 <가치 있는 것>을 모두 미리 고려하지 못한다.

특히 <경험>과 <지식>이 적은 경우 이런 경향이 심하게 된다.

그런 가운데 <닫힌 좁은 경험 범위>에서 일정 부분에만 초점을 맞춘다.

그리고 주로 <자신의 희망>에 치우쳐 초점을 맞춘다.

그런 경우 <초점을 맞춘 것>은 그 실질보다 <가치가 크다>고 잘못 여긴다.

이는 <현미경>으로 작은 물건을 대하는 경우와 같다.

그런 경우 <초점에 맺힌 것>만 의식하게 된다.

그리고 <미세한 것>을 마치 <우주 전부>인 양 여기기 쉽다.

현실에서 <좁고> <짧고> <얕게> 관찰해 임하는 경우를 생각해보자.

이런 경우 <다음 문제>가 있다.

현실의 <고>와 <낙>은 서로 상대적 관계로 분별해 얻는다.

그래서 <일정한 좋음>에는 <그 배후>에 <상응한 나쁨>이 전제된다.

예를 들어 어떤 이가 시합에서 이겨 좋아한다.

이런 경우 이기지 못한 <다른 이들이 좋아하지 않는 측면>이 있다.

또 뜻을 지금 성취해 좋아한다.

그것은 다른 경우에 <뜻이 성취되지 않아 좋아하지 않는 상태>가 전제된다.

또 보석이 빛나 좋다고 여긴다.

그런 경우 <그 외 나머지 부분>은 상대적으로 좋지 않다고 여기는 것이 된다.

그런 경우 <표면에 드러나는 좋음>에 초점을 맞춘다고 하자.

그러면 의식 표면에서 <좋지 않음>은 일단 숨는다.

그러나 <좋음을 얻는 뒷면>에 그런 내용이 잠재되어 있다.

다만 의식하지 못할 뿐이다.

♥Table of Contents

▣- <당장의 감각, 느낌>에 치중

<장래>나 <먼 곳의 일>, 또는 <다른 주체의 입장>은 이성적 분별로 헤아린다.

그러나 <당장 대하는 현실>은 <감각>과 <느낌>, <감정>이 동반된다.

그런 사정으로 각 주체는 <당장 대하는 현실>에 좀 더 치우친다.

그래서 <장래>나 <먼 곳의 현실>은 외면하기 쉽다.

또는 <다른 주체의 입장>도 같다.

이는 이성적 분별로 헤아려야 한다.

그래서 <판단과정>에서 이를 빠뜨리기 쉽다.

그리고 이로 인해 <가치 판단>을 잘못 행할 수 있다.

▼▼▼-------------------------------------------

이하의 내용이 중복된다.

따라서 통합해서 살핀다.

그리고 정리를 마친후 관련된 부분에 붙이기로 한다.

<통합해서 살피는 장소> 인터넷 클라우드(구글드라이브) 폴더 [링크는 아래 부기]

불교개설서연구/11장_종교학_(9).txt

기초아함경연구\잡아함경_001.txt id="029"

-------------------------------------------

♥Table of Contents

▣- 인과에 대한 무지

각 <현실 내용>은 <인과관계>상 서로 묶여 있다.

<현실의 한 내용>은 다양한 <다른 요소>와 결합한다.

그리고 <다양한 결과>를 만든다.

그런 사정으로 <현재 내용>은 <과거의 다양한 내용>과 인과관계로 묶여 있다.

또 <미래의 많은 내용>도 <현재>와 인과관계로 묶여 있다.

이처럼 하나의 <현실 내용>에 많은 <원인>과 <결과>가 결합되어 있다.

그리고 이들 <각 내용>은 각기 많은 <좋음>과 <나쁨>에 관련된다.

예를 들어 <어떤 좋음>을 얻기 위해서 <인과관계>상 일정한 노력이 필요하다.

그런데 이런 <원인 과정>이 <고통>을 주는 경우가 있다.

또 어떤 <좋음>이 나중에는 <고통>을 주는 경우도 있다.

그래서 어떤 것의 <가치>를 제대로 평가하려 한다고 하자.

이를 위해서는 <그와 인과관계로 묶인 전 과정>을 잘 파악해야 한다.

그러나 <어떤 선택으로 나타날 결과>는 다양하다.

그래서 <이를> 명확하게 파악하지 못한다.

<이들 내용>은 당장 잘 보이지 않을 수 있다.

그래서 당장 보이지 않는 <과거 원인>이나 <미래 결과>를 빠뜨린다.

결국 <판단과정>에서 이런 사정으로 잘못 판단하기 쉽다.

<망집>에 바탕해 <탐욕>을 일으킨다.

그런 가운데 <자신의 좋음>을 추구하는 경우가 많다.

그런 경우 이는 <다른 주체들>에게 <고통>을 주게 된다.

그리고 <장래 다른 측면>에서 <고통>을 되돌려 주게 된다.

결국 <좁고> <짧고> <얕게> 관찰해 좋음을 추구한다고 하자.

이는 <나중에 되돌려 받는 나쁨>과 <인과>상 묶여 있다.

또 그 <반대>도 마찬가지다.

자신이 지금 <이 측면>에서 얻는 <좋음>이 있다.

이는 <하나의 좋음>이다.

그러나 이로 인해 <나쁨>을 얻게 되는 <주체>는 무량할 수 있다.

또 장래 무량겁에 걸쳐 이로 인해 돌려받는 <나쁨>도 무량할 수 있다.

또 <다른 측면>에 들어 있는 <나쁨>도 고려해야 한다.

그래서 이런 경우 얻는 <좋음>보다 <나쁨>이 더 많게 된다.

그러나 당장에는 <이런 내용>이 잘 보이지 않는다.

그래서 <이런 내용>을 빠뜨릴 수 있다.

그리고 <잘못> 판단하기 쉽다.

따라서 <이런 내용>을 늘 미리 잘 헤아려야 한다.

※ 가치의 다층 단계

현실에서 가치를 판단할 기준이 다양하다.

이를 다음과 같이 살펴보자.

이집트에서 홍수 범람이 발생한다.

그러면 토지마다 경계선이 없어진다.

그러니 주민마다 시비가 발생한다.

1 수학적 물리적 수와 양.

그래서 재 측량해서 경계를 재획정 한다.

그래서 피라미드 등을 측량 기준점으로 잡아 토지 경계선을 다시 그려 줘야 한다

그래서 기하학이 발달된다.

이 경우는 단순히 물리적 수나 양 길이 면적 부피 등의 문제다.

면적이 각 개인이 농사를 지어서 수익을 얻을 농지가 되기 때문입니다.

그래서 무조건 넓게 차지하는 것이 좋다고 여기는 측면이 있다.

그러나 과연 그런가가 문제된다.

2 그것의 현재가격.

- 주변상황 - 다른 물리적 양의 중첩 [질] - 시장거래가격

그런데 홍수 이후 주변 환경 등이 바뀌었다

주변이 황량하고 길이 다 끊겼다고 하자

그래서 다시 주변과의 관계를 고려해야 된다.

또는 그 자체가 갖는 다양한 특질과 성품을 고려해야 한다

예를 들어 어떤 물건이 현재 시장에서 거래되는 가격이 있다고 하자.

물질적 양 자체는 같아도 그 거래 가격이 서로 상이하다.

예를 들어 번화가 땅은 벽지에 땅과 면적은 같아도 그 가격이 수백배가 될 수 있다.

이는 이런 측면을 나타낸다.

3 그것이 산출해 내는 생산량

- 수확 산출량

이전 토지 대장 면적 대로 되었다고 가정한다.

한편 그곳에 살아가는 이들이 농사와 다양한 경제활동을 한다

그런데 그 땅의 토질이 다시 문제된다.

홍수가 나서 어떤 곳은 비옥해졌다.

그러나 어떤 곳은 자갈만 쌓여 있다.

면적은 같다고 해도 이처럼 형질이 바뀌었다

이는 토지에서 곡물 수확량과 관계가 깊다.

그래서 단순히 면적만 문제삼기 힘들다

4 순이익 (수익 - 비용)

그런데 수확량이 늘어도 문제다

각 땅에서 기르는 작물이 다르다.

그런 가운데 수확기에서 시장에서 거래되는 가격이 다르다

이 경우 수확(판매)량 * 가격이 문제된다.

이 경우 이익(이윤)= 수익(판매수입) - 비용 식이 기준이 된다.

즉 자신의 농지의 토질이 원하는 대로 좋게 되었다고 가정한다

그러나 지질만 비옥해지고 좋으면 좋은가가 또 문제된다

예를 들어 농사를 짓는다.

당연히 비옥한 땅에서 기후가 좋으면 많이 잘 자랄 것이다.

그런데 수확기가 되니, 곡물이 풍작이 된다.

그런데 사람은 아무리 곡식이 많아도 하루에 10끼를 먹을 수가 없다.

남으면 소비를 하고 싶어도 못한다.

그래서 시장에서 곡물값이 헐값이 된다.

그래서 어떤 경우는 곡물을 시장에 가져가면 운반비나 처리비용 등을 거꾸로 부담해야 한다.

물론 반대일 수도 있다

어떤 작물을 재배했는가에 따라 다르다.

그래서 곡물 수확은 상대적으로 흉작일 수 있다

그런데 시장에서 대단히 비싼 가격을 받고 이익을 볼 수도 있다

그래서 결과적으로 이익= 수익 - 비용 식을 계산한다

그러면 각 경우가 또 달라진다.

그래도 일단 생산과정에서는 순 이익 (이윤)이 많은 쪽이 좋다고 보게 된다.

그런데 이 과정에서 이 수익과 비용 계산을 엉터리로 한다고 하자.

그러면 자신은 이익을 얻는다고 생각하면서 무언가를 하게 된다.

그런데 그 계산이 엉터리라고 하자.

그런 결과 실질적으로 낙타와 같은 일만 평생하고 사라지게 된다.

비유하면 다음과 같다.

매일매일 하루 종일 걷는다.

그러다가 어떤 유리조각을 하나 줍는다.

그래서 자신은 이 유리조각을 거져저 얻었다고 생각한다.

그런데 어떤 이가 이것을 보면서 10 만원 줄 테니 그것을 자신에게 주라고 한다.

그래서 주었다.

알고보니 그것이 1억원 정도 하는 1 캐럿 다이아 몬드였다.

그런데 그것을 처음 주은 이가 이렇게 생각한다.

자신은 그것을 얻는데 비용이 들지 않았다.

그런데 10 만원을 번 것이다.

이 때 과연 이 사람의 판단이 적절한가

이러한 것이 이 단계에서의 문제다.

일단 엉터리다.

비용 계산도 마찬가지다.

하루에 자신이 무엇을 하던간에, 자신의 생명과 신체가 소모가 된다.

무엇을 하든 그것이 소모된다.

그러니 그것은 비용이다.

다만 완전히 생명 신체가 폐기될 때까지는 잘 파악이 안 되는것 뿐이다.

그러면서 하루에 설령 10 억원을 벌어도 이 비용은 충당이 안 된다.

물론 이런 경우 다이아몬드를 얻어도 역시 충당이 안 된다.

그런데 위 경우는 겨우 10 만원을 얻고 벌었다고 생각한 것이다.

그런데 여하튼 그런 노력을 꾸준히 해서 재산을 많이 모았다고 가정한다.

그래도 정작 죽으면 자신이 가져가지도 못한다.

자신이 그렇게 못하듯 그 상속인도 마찬가지입니다.

그래서 이런 경우는 살면서 자연히 부채가 누적된다

그리고 그로 인해 생사과정에서 그 모습이 변하게 된다.

예를 들어 자동차나 기계와 사정이 같다.

차가 폐차가 된다.

그러면 새차를 구해야 된다.

이 경우 미리 차를 타고 다니는 동안 감가상각비를 비용으로 고려하고 있어야 한다.

그리고 그를 넘는 수익을 계속 얻었어야 한다.

그래야 폐차 된 이후 그 수익으로 종전보다 좋은 차를 구하게 된다

사람도 마찬가지다.

이 경우 다음 식을 염두에 두어야 한다.

사람의 생명 신체 > 우주의 보물 > 1년 한국가의 예산액 > 500 조원

이 사람의 생명 신체가 100 년을 넘지 않아 폐기되게 된다.

따라서 한 주체는 그 생명과 신체의 소모분을 비용으로 생각해야 된다

그런데 어떤 이가 매일 소모되는 생명과 신체의 소모분을 비용으로 평소 계산하지 못한다고 합시다

이는 자신의 활동과정에서 들어가는 생명 신체의 감가상각비용 문제다.

그런데 현실의 회계사 들이 전부 이 부분을 빠뜨린다.

만일 이번 생만 살고 끝이라고 하자.

그러면 어차피 다 마찬가지라고 생각할 수도 있다.

이 경우는 죽는 순간 부채가 있거나 말거나 관계없다.

또 거둔 이익이 크거나 작거나 관계 없다.

죽으면 그것으로 다 끝이다.

이렇게 여기게 될 것이다

그러나 사정이 그렇지 않다.

생사과정에서는 문제가 된다.

알게 모르게 매일 생명 신체가 소모된다.

그래도 당장 눈에 보이지 않는다.

그렇지만 분명히 생명 신체는 소모된다.

그런 가운데 산수를 헤아릴 수 없는 수익을 매일 얻어가야 된다.

그런데 이 수익도 사실 눈에 잘 보이지 않는다.

예를 들어 어떤 이가 보시를 한다고 하자.

그리고 그로 인해 얻는 공덕도 당장 눈에 보이지 않는다.

그러나 분명히 공덕은 있다.

즉 하루에 엄청난 가치를 갖는 생명과 신체를 소모시킨다.

그러면서 어떤 활동이든 활동을 한다.

그런데 그에 해당한 수익을 거두지 못했다고 하자.

그려면 손해가 누적된다.

그리고 처음 생을 출발한 이유 가졌던 자산을 소모한다.

그래서 결국 자신의 자본을 감소시킨다,

그리고 이후 자신의 부채를 증가시킨다.

그리고 부채가 크면, 종전 상태보다 좋은 상태로 다음 생을 시작하기 힘들다.

그래서 이 부분에 신경을 써야 한다.

→ 다만 이는 생사 이후를 고려하는 문제가 된다.

그래서 뒤에서 수행과 관련해 따로 보게 된다

여하튼 이것이 3 단계 [이익=수익-비용] 공식이 제시하는 문제다.

5 총기간의 총수익

1기-이후 총기간의 총수익

1기만 순이익이 작은 경우 - 2기 이상 총 기간에 총 수익이 큰 경우 >

1기만 순이익이 큰 경우 - 2기 이상 총 기간에 총 수익이 적은 경우

6 순이익으로 교한 취득가능한 재화와 용역

총 수익 물(교환된 물건, 화폐)의 시장교환가치 (가능성)

그런데 그 이익금액만으로 단순히 살피기 곤란하다.

생산물을 화폐나 물건으로 시장에서 교환해 얻었다

이 상태에서 그것으로 다시 구매 가능한 물건과 용역에 내용의 양과 질이 다르다

즉 판매 수익을 통해 구입할 수 있는 물건과 용역의 양이 다르다

화폐인 경우는 인플레가 문제된다

또 무역이라면 각국 화폐간 교한 비율 즉 환율이 다르다.

전쟁 시 화폐를 많이 발행한 경우 전후에 화폐가 많아도 구매할 물건이 없는 경우가 있다

( 전후 독일, 폴란드 수레에 가득한 화폐 ~ 성냥 1개 구매도 곤란)

시대 상황에 따라 아무리 화폐가 많아도 구매할 수 없는 경우가 있다 (100년전 핸드폰)

한편 그 구입 제품의 품질이 달라졌다

그리고 기간이 달라졌다.

즉 물질적인 상태가 달라졌다

한편 그 수익을 어떤 형태로 보관하는가에 따라서 시간이 감에 따라 달라진다

쉽게 생각해서 우유 1톤과 천만 원은 처음에는 같다

그런데 일주일 후에는 우유는 썩는다

그리고 천만 원은 그대로 있다고 가정하자

그래서 이런 측면에서는 시간이 감에 따라 어떤 것이 점차 가치가 오르는가가 문제 된다

유한 카드 VS 무한카드 ( 생존 필수품 외 사용 수익 가능 )

7 취득한 재화소비로 인한 순효용 (효용-비용)

- 소비로 인한 순효용 (효용-비용)

그런데 이제 그 수익으로 소비한다고 하자.

그러면 그것으로 무엇을 바꿔 얻는가.

우선 소비활동을 하고 생존을 계속 이어갈 수 있다.

그리고 그 이후는 소비로 즐거운 맛을 얻는다.

그래서 순 효용 = 효용 - 비용지출(희생)식이 이 단계에서는 중요하다.

그래서 소비로 얻는 효용을 문제삼는다.

그래서 순이익이 수천억원대인 상태가 된다고 가정하자.

그것으로 그 사람이 무엇을 어떻게 하는가를 봐야 된다.

일단 큰 순이익을 보면 기분이 좋다.

그런데 구체적으로 무엇때문에 좋은가를 살펴야 한다.

이 경우는 다시 다음 식이 적용된다.

소비를 하면 기분이 좋은 효용을 얻는다.

그런데 거기에 들어가는 비용이 이것을 갉아 먹는다.

비용은 많이 들어가는 것을 싫어하는 것이다.

자신이 그 비용을 얻는데 힘이 들어가기 때문이다.

그래서 이 경우 이 다음식이 중요합니다.

순 효용= 총효용 - 비용

예를 들어 놀이터를 가서 노는데 입장료가 10 만원이 든다.

그런데 자신이 재미 있다고 볼 놀이기구는 기다리는 사람이 많다

그래서 오래 기다려도 타지를 못한다.

...

그리고 다른 것을 타니 재미도 없다

그리고 공연이 부상만 당했다고 하자

이런 경우는 짜증이 나는 소비가 된다.

돈을 들였다

하지만, 짜증만 얻은 경우다.

또 그 반대는 반대다.

8 효용 만족의 양,질,기간 둥 다양한 측면→ 행복

만족의 다양한 측면 (양,질기간) → 행복

소비단계에서 순효용만 많이 얻으면 최고인가

여기에서는 앞 각 단계에서 실패한 경우는 일단 다 빼기로 한다.

즉

→ 홍수나 불이 난 뒤에 집과 토지를 다 잃어버렸다

그리고 끝에 못 찾았다

→ 열심히 농사도 짓고 물건도 팔았다

그런데 결국 손해를 보고 파산하고 망했다

→ 일도 많이 하고 이익은 엄청 많이 얻었다

하지만 평생 그렇게 일만 하고 정작 그것으로 아무런 즐거움은 얻지도 못했다

짜증과 두통만 남았다

→ 그런데 그 이익으로 관광도 하고 소비도 많이 했다

그래서 돈을 많이 쓰긴 했다

그런데 그때마다 별로 즐거움과 보람도 없다

그리고 기분만 상했다

→ 이런 경우들은 이제 일단 제외한다

그러나 단순히 어느 한 욕구가 성취된다

그러면 만족을 얻는다

그렇다고 충분하지 않다.

만족 vs 성취되지 않은 상태의 불만 갈증

즐거움 (→ 다른 여러 만족과의 조화성 ) vs 어느 하나는 성취되었으나 나머지가 성취되지 않은 상태 ( 예: 배는 부르다 + 그런데 주변이 시끄럽다. 주변이 더럽고 냄새가 난다 )

기쁨 ( → 만족의 강도, 양) vs 성취되었지만 늘 있는 일이다. 다른 이들도 다 성취한다

좀처럼 성취되지 않다가 갑자기 성취되어서 놀랄 정도는 아니다.

보람 ( → 만족의 주란적 질적 평가 ) vs 성취는 되었다. 그러나 자신이 크게 의미를 두지 않는다. 그래서 중요하게 여기지 않는 부분이다.

가치 ( → 만족에 대한 사회적 가치 평가 ) vs 성취는 되었다. 그런데 다른 사람들이 비난한다. 정당한 방법으로 성취하지 못해서일 수도 있다. 또 다른 사람들에게 고통 피해를 주었기에 그럴 수도 있다.

평온 (→ 만족이 유지되는 시간적 평가 ) VS 성취는 되었다. 그런데 그 상태가 곧 허물어질 가능성이 높다.

안정 (→ 만족이 유지됨에 대한 주관적 평가 ) vs 성취는 되었지만 그 상태가 곧 허물어질 가능성이 높다. 그래서 그런 가능성 때문에 불안하다. 예를 들어 계곡에 집을 지었다. 일단 지금은 좋다. 그러나 언제라도 비가 내려 물이 불어나면 없어질 것 같다.

희망 (→ 새로운 만족을 얻을 수단 ) vs 성취는 되었다. 그런데 더 다른 희망이 없어서 무료하다.

의욕 ( → 새로운 만족을 추구하고자 하는 의지) vs 성취는 되었다 그런데 다른 것을 추구하고자 하는 의욕이 없다. 그래서 권태롭다.

이런 식으로 만족과 관련된 다양한 측면을 나열할 수 있다

그리고 각 경우 마다 잘 성취했다고 하자.

그리고 이런 측면이 골고루 조화돼서 계속 순환하는 상태라고 하자.

그런 가운데 즐겁고 보람 있게 행복을 누리는 상태라고 하자.

그러면 추상적으로 행복한 상태라고 할 수 있다

9. 순 행복 ( 행복 - 불행)

그런데 행복한 상태에 들어가는 희생이나 노력도 함께 고려해야 된다

어차피 행복하다.

그것도 최저 비용을 들여 그렇다.

비용이 단순히 최저일 뿐만이 아니라 마이너스다.

이런 것이 행복을 현명하게 얻는 상태다.

그래서 행복의 양과 질, 시간을 따져서

가장 적은 비용으로 최대의 효용을 얻는 상태가 좋다.

그래서 되도록 고통을 줄이고 행복을 키우는 것이 좋다.

10. 총기간의 순행복

1기의 순행복~ 2 기이상.

1기만 순행복이 작은 경우 - 2기 이상 총 기간에 총 행복이 큰 경우 >

1기만 순행복이 큰 경우 - 2기 이상 총 기간에 총 행복이 적은 경우

(기간의 문제는 생산과정과 같다. 이에 준한다)

11. 아름답고 선한 행복

행복의 상위 가치 - 중첩된 좋음 - 아름다운 선

어차피 행복한 가운데 무엇이 더 나은 상태인가의 문제는

다음과 같이 찾아야 한다.

이를 위해서는 행복을 얻은 상태로 가야한다.

그런데 그 상태에서는 더 이상 그 행복은 훼손되지 않는다고 가정한다.

이제 자신은 행복하고 넘치고 넘친다.

그래서 더는 필요없다.

이런 단계에서만 이제 이 부분이 문제가 된다.

그래서 그 상태에서 이후 무엇을 어떻게 하려고 하는가를 또 찾아내야 된다.

그래서 그런 상태에서 또 어떤 것이 더 나은가를 찾을 수 있다.

이 때 이런 원리가 제시된다.

행복이란 단순히 말하면 좋음이다.

그런데 좋음에도 상태가 다른 좋음이 있다.

예를 들어 다음과 같은 상태가 있다.

예를 들어 강도가 물건을 뜻대로 훔쳐도 뜻을 성취해 만족을 얻는다.

또 이런 경우도 있다

좁게 자신과 자신의 가족에게만 좋다

짧게 지금 당장만 좋다

얕게 자신이 초점을 맞추는 이 측면만 좋다

또 이런 경우도 있다

넓게, 자신도 놓고 상대도 좋다

그리고 자기와 남을 포함한 모든 생명에게 제한없고 차별없이, 좋음을 준다.

길게, 지금도 좋고 나중도 좋고 오래오래 무궁하게 좋다.

깊게, 이 측면도 좋고 저 측면도 좋고 두루두루 모든 측면이 좋다.

반대로 극단적인 경우로는 다음과 같은 경우도 있다

넓게, 자기도 나쁘다 남도 나쁘다

그리고 모든 생명에게 제한없고 차별없이, 나쁨을 준다.

길게, 지금도 나쁘고 나중도 나쁘고 오래오래 무궁하게 나쁘다.

깊게, 이 측면도 나쁘고 저 측면도 나쁘고 두루두루 모든 측면이 나쁘다.

물론 이 각 경우는 모두 지나치다

그러나 여하튼 이론상 각 경우는 각기 큰 차이가 있다

그래서 앞과 같은 경우를 향하는 경우가 더 낫다

가장 좋은 상태는 지나치게 이상적인 상태다

그러라 현실에서 그 어느 한 부분에 결함이 있다고 하자.

그러면 그만큼 문제가 있게 된다.

그리고 이런 이상적인 상태에 가까울수록 그만큼 선한 상태라고 표현할 수 있다

그리고 이를 기초로 주관적 보람을 느낄 수 있다.

또 사회적으로 객관적인 가치평가를 높게 받게 된다.

그리고 그 경우에도 다시 그 양이나 유지되는 범위 등이 또 함께 고려될 수 있다,

- 행복을 얻는 수단을 상위 가치로 놓는 경우

사는 동안 즐겁고 행복만 하면 최고인가

이런 문제가 행복한 사람들 가운데 논의가 된다.

이제 그런 상태에서 또 다음 문제가 생긴다

어차피 행복은 눈에 보이지도 않는다.

그러나 다 비슷하다고 가정한다

그런데 이 가운데 어떤 상대가 더 나은가

이것이 문제된다.

그런 경우 이렇게 생각할 수 있다.

어차피 행복한 것은 같다고 하자.

그러면 행복하지만 돈이나 지위가 많은 쪽이 더 낫다.

이렇게 처음 생각하기 쉽다.

행복은 자신의 행복이던 남의 행복이던 눈에 잘 보이지 않는다.

그러나 돈이나 지위는 보인다

그리고 그것을 사회에서 존중한다.

그러니까 이왕이면 그런 것을 갖는 것이 더 낫다

이렇게 보기 쉽다.

그런데 이것은 뒤 바뀐 논리다.

우선 그 상태로 가보면 된다.

즉 그런 것을 외관적으로 차지한 상태로 가보자.

예를 들어 상황이 다음과 같다고 하자

사람들이 다 자신을 부러워 한다.

좋은 옷을 입고 좋은 집에 살고 좋은 자동차를 타고 다닌다.

그리고 좋은 지위를 차지하고 있다.

사람들이 이것을 보고 부러워하는 것이다.

그러나 잘 보이지 않는 측면에 문제가 있을 수도 있다.

가족 간에는 서로 재산으로 놓고 싸운다.

서로 불화가 심하다.

또 보이지 않는 병에 걸려 있을 수도 있다.

재산이 많아서 신경 쓸 일이 너무 많을 수도 있다.

그리고 시비와 소송이 많아서 마음이 편안하지 않다.

그러니 이렇게 말한다

그 수많은 재산과 지위가 결국 무슨 소용이 있는가

이렇게 신세 타령을 한다

그러나 속을 모르는 사람들은 여전히 그 사람을 부러워한다

그리고 너무 좋으니까 공연히 불평한다

이렇게 생각한다

.

그 당사자가 그 상황에서 겪는 어려움은 그런 상태에 가보면 안다.

그래서 수많은 재산과 지위를 차지했다고 하자.

그렇더라도이제 그것으로 다시 무엇을 얻어내야만 하는가

끝내 무엇을 얻어야 진정 의미와 가치가 있는 것인가

이런 것이 또 문제가 된다

그러나 그것을 일단 h라고 표시를 한다

결국 그 h를 얻어 내야 한다

그 h를 얻어내지 못한다고 하자.

그러면 그런 것이 아무리 많아도 사실은 별 필요가 없다.

그런 결과 다음을 알게 된다

즉 외관상 좋아 보이는 것이 있다.

그러나 그것은 사실은 무언가 더 가치있는 h를 얻기 위한 수단이다.

이 경우 그런 수단은 남들 눈에 보인다.

즉 돈이나 자동차나 집이나 지위는 보인다.

그래서 사람들이 그것을 부러워 한다.

그러나 더 중요한 무언가 h는 눈에 보이지 않는다.

그래서 사람들이 거꾸로 뒤집혀 가치를 판단하게 된다.

알고보면 그런 지위나 돈은 h 을 얻기 위한 <수단>이고 비용이다.

이경우 다음이 오히려 현명하다.

같은 h을 얻는데 오히려 그에 들어가는 비용이나 수단을 적게 들인다.

이런 경우가 현명하다.

예를 들어 이는 다음과 같다

가게에서 같은 물건을 사서 구하려 한다

이런 경우 그것을 이왕이면 적은 노력과 비용을 들여 구하는 낫다.

이것과 마찬가지다.

그래서 앞과 같은 각 내용은 결국 행복을 얻기 위한 수단이다.

한 개인이 성취를 바라는 항목은 대단히 다양하다

예를 들어 개인적으로 건강ㆍ장수ㆍ시간ㆍ공간ㆍ즐거움ㆍ지혜ㆍ지식ㆍ미ㆍ인격,

직업ㆍ물질적 풍요ㆍ좋은 인간관계ㆍ사랑ㆍ결혼ㆍ가정ㆍ권력ㆍ지위ㆍ자유ㆍ여가를 원한다.

그리고 또 <타인ㆍ사회ㆍ자연>에 대한 <다양한 희망>을 추구한다.

그런데 이들 모든 항목은 행복을 얻기 위한 수단이다.

그 물리적 양이나 기간은 이미 앞 단계에서 살폈다

그런데 이런 수단에서 행복의 상위가치를 찾는 것은 곤란하다.

그래서 이런 수단이 많다고 해서 더 나은 행복이라고 볼 수는 없다.

12 총기간의 선- 아름답고 선한 뜻 - 그 실현을 지혜롭고 행복하게

1기의 선한 행복 - 2기이상 →선한 뜻의 실현을 지혜롭고 행복하게

- 아름답고 선한 뜻 + 그 실현을 지혜롭고 행복하게 하는 상태

이상적 상태를 성취하는 방안도 다시 문제된다.

그래서 이에 대해서도 또다시 위와 같은 판단을 행할 수 있다

- 지혜 (지혜는 있으나 행복하지 못함) vs 지혜가 없고 행복한 경우

즉 위와 같은 이상적 상태를 또 되도록 지혜롭게 성취하는 것이 더 낫다

그리고 수고와 고통은 적다.

그리고 걸리는 시간은 적다.

그리고 얻는 좋음은 다양한 형태로 많다.

그러한 선교 방편을 통해서 그 상태를 성취한다.

- 결과 (지혜가 없으나 결과가 성취된 경우) vs 결과가 없는 경우 (지혜가 있으나 결과 성취되지 않은 경우)

- 선한 뜻 ( 선한 뜻은 있으나 성취 결과가 없는 경우 ) vs 선한 뜻이 없이 결과만 있는 경우

- 가치 단계 간의 상호관계

이렇게 가치의 여러 단계를 살폈다.

그런 가운데 먼저 각 단계의 가치를 비교해봐야 한다.

다음 두 유형을 놓고서로 비교한다.

A:

결과적으로 앞 단계의 무량한 양을 가정한다.

그리고 다음 단계는 0이라고 가정한다

B

한편 다음 단계가 1 단위가 되고 그 이전 단계는 0이라고 가정한다

이 A와 B 두 경우를 놓고 비교한다

그런 경우 A의 그 무량한 양이 다음 B 단계의 1단위의 가치를 넘지 못한다.

( → 현재 앞에 기술한 각 단계의 내용을 그렇게 조정해 나열한다 )

예를 들어 다음과 같다

처음 면적 배분에서 이렇다고 하자

기하학으로 정확히 측량해 어떤 이가 얼음 땅을 수억 헥타르를 소유한다고 가정한다.

그런데 그곳에서 무슨 일을 해도 비용만 많이 들어간다.

그리고 이익이 발생하지 않는다.

심지어 생존하는 것도 힘들다.

그러면 그 면적이 크다고 단순히 가치가 있다고 보기 힘들다.

그것보다는 그 단계로 바로 나아간다.

그래서 그런 땅 하나도 없이 한달에 10 억원 수익을 얻는 경우가 낫다.

그런 식으로 각 단계에서 무한한 값은 그 이후 단계의 1이 갖는 가치를 넘지 못한다.

- 상위 목적 가치와 이로부터 가치를 부여받는 수단의 관계

그리고 이들 간에는 상위 단계로 갈수록 그 이전 단계와 목적과 수단의 관계성을 갖는 경우가 많다.

그런 경우는 상위 단계를 성취하는 과정에서 하위 단계는 오히려 적거나 마이너스가 될 때 더 낫다.

그래서 이런 점을 함께 고려해야 된다.

- 종교적 영역으로의 확대

여기까지가 일단 세속에서 생각하는 가치의 다양한 측면들이다

이렇게 살피면 가치 문제는 너무 복잡하기는 하다

그래도 결함이 생기는 부분에서는 그것때문에 여전히 문제가 남게 된다

그런데 사실 가치는 이것으로 끝나는 것이 아니다

다음 사정으로 위 논의는 더 확대된다

- 종교적 가치 기준

- 사후 문제

특히 사후 문제와 관련하여 이 논의는 더 확장되게 된다.

즉 이는 가치 문제에서 한 주체가 고려할 기간을 얼마를 잡아야 하는가의 문제로 된다.

즉 이는 다음 문제와 관련된다.

한 주체가 현실에서 죽으면 그것으로 끝인가.

이런 문제와 관련된다.

이것이 단멸관 문제다.

그 결론에 따라 판단이 서로 달라지게 된다.

특히 일생만 고려할 때의 가치 판단이 있다.

그리고 사후의 생을 함께 고려할 때 가치 판단이 있다.

이들은 통상 서로 정반대의 결론을 끌어내게 된다.

[ 얻게 되는 좋음 * 기간 ]- [들어가는 비용이나 고통 * 기간 ]

이런 판단 과정을 통해 그 결론이 달라지게 되는 것이다.

다만 상대적으로 적은 고통으로 많은 좋음의 총량을 얻고자 하는 원리 자체는 다르지 않다.

- 종교적 영역의 가치판단

한편 사후 관계를 모두 고려할 때 다음과 같은 측면이 중요하다.

- 사후 다양한 세계의 문제 ( 하늘, 아수라, 지옥 ... 경험 초월적 세계)

- 고통이 없는 상태 vs 고통스럽지만 살아있는 생명 상태

한편 생사 과정에서 생사 고통을 없애는 상태가 갖는 가치를 판단해야 된다.

즉 생사 과정에서 <고통이 없는 상태 >가 갖는 가치를 다른 상태와 잘 비교해야 된다.

고통이 지속되고 끝나지 않을 때는 생존 자체를 포기하려 한다.

이를 통해 <고통이 없는 상태 >가 갖는 가치를 반대로 <생존 그 자체>보다 높게 평가하게 된다

- 고통이 없는 생존 vs 고통이 없는 죽음 vs 생명이 없는 상태에서 다른 항목의 성취

한편 생사 현실에서 <생명과 신체>와 <다른 항목 >들의 가치 비교가 문제된다.

이를 통해 <생명>은 < 생존을 전제로 향유하는 좋음들>보다 높게 평가하게 된다.

어차피 죽으면 끝이라는 단멸관을 취한다고 하자.

또 생노병사 고통이 불가피한 것이라고 하자

그런 입장에서는 이런 논의가 큰 의미를 갖지 않는다.

그러나 사후에 이어지는 삶을 전제한다고 하자

또 생로병사를 초월하는 방법을 전제한다고 하자

그런 경우에는 이런 문제도 함께 살펴야 된다

여하튼 고려할 내용들이 다양하게 나열된다

그것이 모두 가치 판단 문제와 다층적으로 관련 연동된다

그래서 함께 종합적으로 살필 필요가 있다

그리고 사후 관계를 고려할 때 가치 문제는 곧바로 수행의 문제와 관련된다.

그래서 이는 이하 수행 부분에서 살피는 주제와 밀접해진다.

그러나 이 과정에서도 앞에서 살핀 문제는 기본적인 판단 기준이 된다

- 사후에도 보존되는 자산 문제

사후 문제와 관련해서는 다음 문제가 또 제기된다

개인적으로는 죽어도 갖고 가지 못하는 자산이 많다.

그러나 어떤 자산은 그렇지 않다.

쉽게 비유하면 다음과 같다.

지금 순간만 놓고 보면

우유 1톤이 1억이라고 가정한다.

그리고 금도 1억이라고 가정한다.

그러니 이 각 경우에서 어떤 자산을 보유하던 지금은 같다.

그런데 우유 1톤은 1주일 지나면 썩게 된다.

이 때는 쓰레기 처리 비용이 문제가 된다.

금 1억은 이와 다르다.

한편 현금은 각국이 계속 발행한다.

인플레가 되면 가치가 떨어진다.

또 어떤 종목은 가치가 오르기도 한다.

또 떨어지기도 한다.

그러나 어떤 것이 가장 수익이 좋은 투자처인가는 알기 힘들다.

그런데 단 한번 종목 결정시에도 이렇게 모른다고 하자.

그런 상태에서 계속 종목을 옮겨 다니면 수익이 생기기 힘들다.

한번은 요행히 수익을 얻을 수도 있다.

그러나 이는 지뢰밭에서 뛰어다니는 형국이 된다.

그래서 한번 수익을 요행히 얻는다 해도 계속 그런 상태면 결국 망하기 쉽다.

그래서 공통적으로 추천하는 종목이 있다.

단 만원이 없어서 생계를 잇지 못하는 이들이 있다.

이 경우는 단 만원을 희사해서 그들의 생명을 이어 준다.

그런데 원래 어른 남자가 그 생계를 책임진다.

그런데 그런 상황이 안 되는 경우가 현실에 있다.

사고로 과부가 된 경우가 있다.

또 생계를 책임질 부모가 없어진 경우가 있다.

고아다.

그래서 이곳이 바로 하늘창고가 된다.

이곳에 식비 정도만 기증해도 높은 수익이 생긴다.

만원 = 생명의 가치가 얻어진다.

그리고 이상하게 이는 생사과정에도 안 없어진다.

돈을 자신이 보유하면 자신이 죽어서 지니고 가지 못한다.

자신이 그렇다고 하다.

그러면 자신의 상속인도 사정이 마찬가지다.

그런 가운데 비용 계산을 못한다.

자신이 하루에 들어가는 생명 신체 소모비용을 넘는 수익을 도저히 거두지 못한다.

그래서 결과적으로 실질적인 낙타 곰 벌과 같은 노릇만 한다.

그리고 생사과정을 반복하게 된다.

- 사후자산의 획득수단

진정한 보물과 획득수단이 문제된다.

이는 죽어서도 계속 지닐 수 있고 또 상대적으로 높은 가치를 갖는 항목이 된다.

현실에서 당장 눈만 감아도 그 가치가 없어지는 항목이 있다,

반대로 그런 순간에도 계속 지닐 수 있는 내용이 있다.

그리고 더 나아가 죽은 후에도 계속 지니게 되는 내용도 있다.

그런 여러 내용 가운데 보물로서 가치를 갖는 항목이 있다.

반대로 쓰레기나 사후 고통을 주는 폭발물의 성격을 갖는 항목도 있다 (→업의 장애)

그리고 보물은 일단 그 정체가 무엇이든 그로부터 좋음을 얻을 수 있다.

그 좋음은 앞의 여러 가치 단계들에서 살핀 여러 항목들이 된다

그래서 예를들어 만족, 줄거움 ..... 아름답고 선한 희망, 의욕을 일으키는

그런 것을 보물이라고 할 수 있다.

반대로 시장 가격이 높고 시세가 차이기 높이 발생한다고 하자.

그래도 그로부터 좋음을 얻지 못하고 나쁨을 얻게 된다고 하자.

그러면 그 반대가 된다

그래서 이는 결국 좋음을 얻게 되는 방안 수단과 관련된다.

무엇인가가 그런 좋음을 가져다 준다고 하자.

또 그런 좋음을 얻게 해 준다고 하자.

그러면 그것이 보물이라고 할 수 있는 것이다.

또는 그렇게 얻어진 좋음도 여기서의 보물이 된다

불교에서는 3보와 10무진장, 7재 및 10선법, 3학, 10바라밀 등 여러 수행 방안이 모두 이와 관련된다

그리고 다음 기초 방안은 전 세계적으로 공통적으로 알려주고 있다.

마호멧트나 예수님 부처님이 이 부분은 다 마찬가지다.

불경에서도 마찬가지다.

현실에서 부처님을 만나기는 쉽지 않다.

그런데 투자처로는 부처님이 최고다.

강도에게 만원을 기부하는 것

재벌에게 만원을 기부하는 것

그리고 부처님에게 만원을 기부하는 것

그것이 다 같지 않다.

수행자 간에도 다음 차별이 있다.

부처님 > 연각 > 아라한 > 아나함 > 사다함 > 수다원

....> 기타 천신 > 현실에서 유력자 ....

이런 각 경우 수익률이 다 다르다.

그런데 부처님은 현실에서 만나기 힘들다

그런데 생계가 어렵고 질병이 많은 일을 돕는 것이 그런 부처님께 공양하는 것과 같다.

이렇게 부처님이 제시하고 있다.

- 수행은 결국 이런 가치들과 모두 관련된다

이하에서는이 가운데 좀 더 자세하게 살필 부분을 뽑아서 살펴 나간다

▲▲▲-------------------------------------------

이상의 내용이 중복된다.

따라서 통합해서 살핀다.

그리고 정리를 마친후 관련된 부분에 붙이기로 한다.

<통합해서 살피는 장소> 인터넷 클라우드(구글드라이브) 폴더 [링크는 아래 부기]

불교개설서연구/11장_종교학_(9).txt

기초아함경연구\잡아함경_001.txt id="029"

-------------------------------------------

♥Table of Contents

▣- <시장가격>에 의한 판단

오늘날 필요한 물건을 대부분 <시장>에서 구한다.

그래서 <시장>이 생활에 영향을 미치는 정도가 크다.

<시장>에서는 물건마다 <가격>이 숫자로 매겨진다.

그래서 <시장가격>은 대부분 뚜렷이 명확하게 의식한다.

이런 경험을 통해 <시장가격>을 곧 <가치 기준>으로 잘못 여기기 쉽다.

그래서 <시장가격>의 배후에 있는 <실질적 가치>를 평소 잘 분별해야 한다.

♥Table of Contents

▣- <실질 가치> 및 <효용>과 시장가격

시장 가격은 물건을 사려는 이와 팔려는 이의 수와 그 물량에 주로 의존한다.

사려는 이가 갖는 동기는 다양할 수 있다.

팔려는 이가 갖는 동기도 다양할 수 있다.

그러나 결과적으로 이런 수요와 공급에 의해 가격이 결정된다.

예를 들어 시장에서 물건이 적고 구하는이가 많다고 하자.

그러면 <시장가격>이 높아진다.

반대로 시장에서 물건이 많고 구하는이가 적다고 하자.

그러면 <시장가격>이 낮아진다.

- 시장 가격과 가치의 관계

<시장가격>은 물건 거래 시에 형성된다.

그리고 거래 과정에서 기능한다.

그런데 거래가 목적이 아닌 물건이 많다.

그래서 <개인적으로만 지니고 사용함>이 주된 목적인 경우가 있다.

예를 들어 추억으로 지니는 <기념품>과 같다.

이 역시 <시장가격>은 낮을 수 있다.

그리고 본래 <시장>에서 거래되지 않는 항목이라고 하자.

이런 경우 <시장가격>은 가치의 척도가 되기 곤란하다.

이런 경우는 <가치>가 높아도 그 특성상 남에게 줄 수 없는 경우가 많다.

예를 들어 <자신의 생명> 및 <신체>도 이와 같다.

예를 들어 <눈>과 <귀>, <손>과 <발>과 같은 것이다.

또 자신의 고유한 <인격적 성격>이나 <생활 경험>도 그렇다.

그 외 <부모>나 <가족>, <그 외 인간관계>도 마찬가지다.

이런 것은 <삶>에서 <그 가치>가 높다.

그러나 이들은 <시장>에서 매매 거래되지 않는다.

그래서 <가격>이 매겨지지 않는다.

그래서 <숫자>로 평가되지 않는다.

따라서 평소 <그 가치>를 잘 의식하지 못한다.

<가치>를 헤아려도 단지 모호하게 헤아린다.

그래서 명확히 <의식>하지 못한다.

예를 들어 일반적으로 <자신의 생명>과 <신체>의 가치가 높다고 여긴다.

그러나 정확히 얼마나 높은 지는 명확히 파악하지 못한다.

그저 <대강 높다>고 모호하게 여긴다.

그러나 이들을 <상실할 상황>이 된다고 하자.

그런 경우 비로소 <그 가치>를 뚜렷하게 의식한다.

그런데 오직 <시장가격>만 고려해 선택한다고 하자.

그러면 <소중한 것>을 의식하지 못하고 잃어버리기 쉽다.

- 시장 가격과 효용의 관계

한편 <시장 거래 가격 >과 이를 구해 <소비하여 얻는 효용>은 반드시 일치하지 않는다.

예를 들어 <시장가격>이 비싸다고 하자.

그러면 그 만큼 <효용>을 많이 얻을 것으로 오해하기 쉽다.

반면 <시장가격>이 싸다고 하자.

그러면 <효용>이 적을 것으로 오해하기 쉽다.

그러나 <시장 내 교환가격>과 <효용>은 반드시 비례하지 않는다.

예를 들어 <소비>만을 목적으로 물건을 구매하는 경우라고 하자.

이런 경우 <시장가격>은 <효용>을 얻는데 들이는 비용일 뿐이다.

그런데 <소비자>가 그 물건을 사용하여 얻는 효용이 있다.

이는 <숫자>로 제시되지 않는다.

그런 가운데 <비용>인 <시장가격>만 명확하게 의식된다.

그래서 <시장가격>만을 곧 <효용 가치>로 판단하기 쉽다.

그런 경우 <왜곡된 가치판단>을 행하게 된다.

예를 들어 어떤 것이 흔하다.

그래서 <시장가격>이 낮다.

그러나 <사용 시 얻는 효용>이 큰 것이 있다.

예를 들어 <공기>나 <물>과 같은 것이다.

이 효용은 이것을 지니고 있고, 사용할 때 얻게 되는 좋음이다.

이는 그것이 없고 사용하지 못할 때 겪는 불편과 고통 나쁨과 대비된다.

♥Table of Contents

▣- <눈에 보이지 않은> <수익>과 <비용>

<생존>에 필요한 물품이 있다.

오늘날 이는 <시장>을 통해 구한다.

따라서 <시장가격>은 <수행자>나 <일반인> 모두에게 기본적으로 중요하다.

한편 오늘날 <시장 판매>를 위해 <재화> 및 <용역>을 <생산 공급>한다.

그런 가운데 <풍요로운 생활>을 추구한다.

또 상인은 시장에서 매매 행위를 통해 <차익>을 구한다.

이런 경우 <시장가격>은 물건을 사고 팔 때 <가치척도>로 기능한다.

이런 입장에서 매 순간 <시장가격>을 중요하게 여기게 된다.

그런 가운데 <시장가격>이 <가치척도>로 받아들여지기 쉽다.

한편, 시장에서는 <흔한 것>은 가격이 싸다.

그리고 소수만 가질 수 있고 <희귀한 것>은 가격이 비싸다.

이런 경험으로 인해 소수만 갖는 <희귀한 것>에 초점을 맞춘다.

<소수만 차지하는> <지위>나 <명예> 등도 마찬가지다.

그런 가운데 <잘못된 가치판단>을 행하기 쉽다.

한편, <교환>에는 <화폐>가 사용된다.

<화폐>는 다양한 재화를 구입할 <가능성>을 갖는다.

따라서 화폐는 <교환가치>를 대표한다.

그래서 <화폐 보유액>에 초점을 맞춘다.

그런 가운데 <삶>에 임하기 쉽다.

그런데 <올바른 가치판단>을 한다고 하자.

그러려면 이 과정에서 우선 <눈에 보이지 않는> 수익과 비용을 잘 헤아려야 한다.

한편 <화폐>의 <실질 가치>도 잘 헤아려야 한다.

현실에서 <좋음>을 얻으려 한다고 하자.

그런 경우 누구나 <어떤 활동>을 하게 된다.

그것은 <사업>이거나 <취업준비 활동>일 수 있다.

이는 <수행>도 마찬가지다.

이 경우 그 결과로 얻는 <이익>, <복덕>이나 <손해>, <고통>을 미리 헤아려야 한다.

또 다른 <선택 결과>도 함께 헤아려야 한다.

그리고 이들을 <비교>해야 한다.

그런데 <장래 이익 대부분>은 눈에 당장 보이지 않는다.

또 <다른 선택으로 받을> <고통>이나 <손해>도 당장 보이지 않는다.

한편 이에 들어가는 <노력>과 <비용>도 헤아려야 한다.

그런데 <그런 비용>도 당장 눈에 보이지 않는 경우가 많다.

그래서 이들을 모두 빠뜨리기 쉽다.

그런 가운데 판단하기 쉽다.

그리고 <당장 눈에 보이는 내용>만 놓고 선택해나가기 쉽다.

그러면 결과적으로 현실에서 <잘못된 방향>으로 임하기 쉽다.

따라서 <올바른 판단>을 하려 한다고 하자.

그런 경우 이를 함께 전반적으로 잘 살펴야 한다.

어떠한 <좋음>을 얻으려 한다.

그런 경우 일정한 <노력>이나 <비용>, <고통>을 치른다.

한편, 이를 통해 <수익>을 꾀한다.

이 경우 <수익>은 <비용>보다는 커야 한다.

이를 오늘날 회계에서 [이익 = 수익 - 비용] 식으로 제시한다.

이 경우 우선 <눈에 보이지 않는 비용>부터 먼저 잘 헤아려야 한다.

♥Table of Contents

▣- <생명>과 <신체>의 <소모분>

무언가를 생산할 경우 하고 활동할 경우 많은 <요소>가 필요하다.

그런데 그 가운데 일정기간이 지나면 그 <가치>가 소모되는 경우가 있다.

예를 들어 <자동차>나 <기계>, <건물> 등이다.

이는 <토지>나 <현금> 등이 일정 기간 그 가치가 비교적 유지되는 것과 다르다.

이런 경우 <그 소모분>은 매 순간 눈에 보이지 않는다.

그래도 이처럼 눈에 보이지 않게 <소모되는 부분>은 <비용>으로 잘 헤아려야 한다.

예를 들어 어떤 이가 <현금> 1억을 갖고 있다고 하자.

그런데 그가 1억짜리 <자동차>를 구해 사업을 한다.

이 경우 자동차는 일정 사용 후 <폐차 처분>을 하게 된다.

이런 경우 <폐차 직전>까지 자동차는 잘 굴러간다.

그래서 자동차가 매 순간 얼마나 <가치>가 떨어져가는지 의식하지 못할 수 있다.

그래서 매 순간 <소모 부분>을 <비용>으로 의식하지 못한다고 하자.

그러면 전체 <수익-비용> 판단부터 잘못하게 된다.

예를 들어 폐차되기 전까지 자동차로 9천만 원의 <수익>을 거두었다고 하자.

그러면 9천만 원 전체를 자동차로 얻은 <이익>으로 잘못 여기기 쉽다.

자동차 <가치 소모 부분>이 명확하게 의식되지 않기 때문이다.

그런데 <폐차 후>에는 그 비용 액이 명확해진다.

이 경우 처음 <현금> 1억을 그대로 갖고 있는 경우와 비교해보자.

그러면 이보다 나은 것이 없다.

오히려 천만 원을 <손해>를 보았음을 이해하게 된다.

일정기간 <가치가 점차 소모되어 가는 요소>가 있다.

이 경우 <그 소모분>이 눈에 보이지 않을 수 있다.

그래도 일정기간별로 <그 소모분>을 비용으로 반영해야 한다.

이를 회계에서 <'감가상각비용>'이라고 표현한다.

일반 <법인회계>에서 <건물>, <기계> 등에는 이런 <소모분>(감가상각비용)을 반영해 임한다.

그러나 <각 개인>이 <사업>을 하거나, 타인에 <노동>을 제공한다.

그런 경우 <각 개인>은 <자신의 생명>과 <신체> <소모부분>을 <비용>으로 의식하지 못한다.

이는 소풍을 놀러 가서 인원을 셀 때 정작 <자신>은 빠뜨리고 세는 경우와 마찬가지다.

사람이 무슨 활동을 하더라도 <생명>과 <신체>가 조금씩 소모된다.

그리고 사람은 100년이 지나지 않아 <생명>과 <신체>가 사라진다.

따라서 <사람이 활동함>에는 어느 경우나 <생명>과 <신체> <소모분>(감가상각비용)을 고려해야 한다.

사람이 어떤 활동을 하던 공통적으로 <이런 비용>이 들어간다.

이는 <일체 활동>에 공통 적용된다.

따라서 활동을 할 때는 최소한 <그 비용>을 넘는 <가치>를 얻도록 해야 한다.

그렇지 않으면 활동을 통해 <이익>보다는 <손해>를 얻는 것이 된다.

♥Table of Contents

▣- <생명과 신체의 소모분>의 <화폐가치> 환산

<생명과 신체의 소모분>(감가상각비용)을 파악해 삶에 임한다.

이런 경우 그 <가치>를 숫자로 환산해 표현하지 않는다고 하자.

그러면 이를 모호하게 파악하기 쉽다.

예를 들어 막연히 <가치>가 높다는 식으로만 이해하게 된다.

따라서 이를 <숫자>로 바꿔 표현해보자.

이 계산을 위해 먼저 <자신의 생명>과 <신체>의 <가치>부터 헤아려야 한다.

이를 위해 <다음 방식>을 사용할 수 있다.

우선 저울 양쪽에 문제되는 <두 내용>을 올려놓는다.